Visualizaciones 156

CIRCULO DE CIBERLECTURA

INDICE.-

Noticias.- Informe Europeo sobre Drogas 2017: Tendencias y novedades

Comentario de libros.- Critical Thinking

Webs de interés.- Protección de datos

Artículo comentado.- El nombre de la botica

————————————————————————

Noticias.-

Presentado como la publicación insignia del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, este informe presenta los últimos datos sobre la situación de la droga en Europa y las respuestas que se han aplicado y ofrece una amplia información y un análisis rico y multidimensional basado en los datos y las estadísticas más recientes facilitados por los diversos países de la UE. Algunos datos relevantes: las muertes por sobredosis por consumo de drogas crecen por tercer año consecutivo en Europa después de que en 2015 se registraran un total de 8.441 fallecimientos por este motivo, un 6% más que el año anterior (7.950); se registra una creciente amenaza de los opioides sintéticos de gran potencia y un aumento de la disponibilidad de cocaína; más de 93 millones de europeos han consumido alguna droga ilegal a lo largo de su vida.

Asimismo, la cocaína es la droga estimulante ilegal más consumida en Europa, calculándose que 17,5 millones de adultos europeos de 15 a 64 años (5,2% de la población) la ha consumido en algún momento de su vida, con Reino Unido (9,7%), España (9,1%), Irlanda (7,8%), Italia (7,6%) y Francia (5,4%), como los cinco países con mayor prevalencia de consumo. En cuanto al consumo de cannabis en la misma franja de edad, lo encabeza Francia (40,9%), seguida de Dinamarca (35,6%), Italia (31,9%), España (31,5%) y Reino Unido (29,4%). La media europea se sitúa en el 26,3%.

El informe se acompaña de 30 Resúmenes por país, que ofrecen una visión de conjunto de la situación respectiva de la droga y presentan una síntesis accesible online de las tendencias y novedades nacionales en el ámbito de las políticas y las prácticas sobre drogas aplicadas en los países europeos

Juan Medrano

Bilbao

Comentario de libros.-

Dwyer C.P. Critical Thinking. Conceptual Perspectives and Practical Guidelines. Cambridge University Press. Cambridge 2017. 255 pag. Índice analítico, 450 citas bibliográficas aprox.

La definición mas sencilla de “critical thinking”, -pensamiento crítico, o si se quiere, pensamiento evaluativo- es “reflexionar sobre lo que hacer o en qué creer”, para lograr unos objetivos previamente establecidos. Estos objetivos pueden en relación a la verdad (por ejemplo un científico), la bondad (por ejemplo un bio-eticista) o la belleza (por ejemplo un artista). La importancia de esta disciplina queda reflejada en la extensión de esta materia en escuelas y universidades, así como la consideración que merece en múltiples grados y máster en disciplinas tan variadas como abogacía, medicina, enfermería, psicología, biología, físicas, y un largo etcétera, por no hablar, claro está, de filosofía.

Dwyer es un activo investigador y docente en pensamiento crítico, y nos propone la siguiente definición (pág 228): “proceso metacognitivo que usamos para reflexionar sobre una situación, problema o argumento, consistente en un número de disposiciones y sub-habilidades, (por ejemplo, análisis, evaluación e inferencia) que, usadas de manera apropiada, aumenta las posibilidades de llegar a una solución lógica a un problema, o a una conclusión válida en relación a un argumento” (otras definiciones de otros autores las sintetiza en pág 58-59 y Tabla 4.3).

Dwyer es un activo investigador y docente en pensamiento crítico, y nos propone la siguiente definición (pág 228): “proceso metacognitivo que usamos para reflexionar sobre una situación, problema o argumento, consistente en un número de disposiciones y sub-habilidades, (por ejemplo, análisis, evaluación e inferencia) que, usadas de manera apropiada, aumenta las posibilidades de llegar a una solución lógica a un problema, o a una conclusión válida en relación a un argumento” (otras definiciones de otros autores las sintetiza en pág 58-59 y Tabla 4.3).El libro de Dwyer realiza un recorrido histórico y contemporáneo alrededor de esta disciplina, cuyo origen bien pudiéramos establecerlo en Sócrates y su mayéutica. Aristóteles fundó la lógica con sus silogismos, y Bacon estableció las primeras bases del método científico tal como hoy en día lo conocemos. Pero además Dwyer nos ofrece un amplio periplo alrededor de las experiencias docentes y los trabajos de investigación que se han realizado desde 1950 a la actualidad, revisando los instrumentos psicométricos que tratan de medir la capacidad de aplicar pensamiento crítico.

Dwyer distingue habilidades de nivel bajo y de nivel alto, que serían habilidades necesarias para poner en práctica el pensamiento crítico. Apela al modelo de Bloom y de Romiszowski (pág 12-16)) que en esencia proponen que hay dos tipos de conductas repetitivas, las que necesitan cierta planificación “a medida”, y por consiguiente requieren adaptarlas a ciertos condicionantes, y las que no lo precisan. Las que lo precisan requieren de memoria y comprensión de una situación -(o un argumento)-, y por tanto memoria y comprensión serían habilidades básicas. Para ello se requiere reflexionar echando mano de habilidades como son la inferencia, deducción, y juicio.

Entre las habilidades de bajo nivel le interesa particularmente la memoria de corto plazo. La manipulación que hacemos de los materiales que almacenamos en esta memoria inmediata nos permite transferir contenidos a la memoria a largo plazo. Si existe un esquema o modelo cognitivo donde colocar estos materiales se facilita enormemente la tarea de comprenderlos, como también de almacenarlos. Con ello prevenimos una “sobrecarga” de la memoria, y permitimos que habilidades de alto nivel puedan ponerse en marcha. En realidad, afirma Dwyer, solo acabamos de entender algo cuando construimos cierto esquema donde ubicar este conocimiento, y lo aprendemos (y olvidamos) varias veces.

Memoria y comprensión serían por tanto dos procesos conectados. Añadiría en este punto que un músico aplaudiría esta conclusión, pues una partitura solo la acabamos de comprender cuando la tenemos mas o menos memorizada. El concertista construye algo así como un esquema de la obra que va a interpretar, un esquema que recoge las partes que se repiten, los efectos melódicos y de ritmo, etc. No solo hay que memorizar, sino que hay que rememorar, tal como indica acertadamente Dwyer. Y hacerlo sobre un esquema -en el caso del músico, conocer en profundidad las escalas y acordes- ayuda mucho.

¿Cuáles son las habilidades de alto nivel? Un Delphi de 46 expertos definió el pensamiento crítico como “el propósito de realizar una reflexión judicativa reglada a través del análisis, evaluación e inferencia” (Capítulo 4, y sobre todo Tabla 4.4 para una detallada descripción de cada concepto). Pues bien, ¿cómo procedemos en la vida cotidiana para practicar el pensamiento crítico?

Lo primero es tener una alta motivación para poner en suspenso intuiciones, creencias o hábitos o simplemente prejuicios con los que tratamos de dar una respuesta rápida a los retos cotidianos. Esta suspensión da pie a que podamos examinar el soporte que tienen nuestras creencias o conductas, y si están a nuestra disposición otras creencias o conductas mas acordes a los fines que deseamos. En este punto permítame el lector que ponga de mi cosecha una frase de William James, cuando afirmaba que no hay peor enemigo de nuestras creencias que otra creencia igualmente nuestra y de signo contrario. Por desgracia somos muy indulgentes con nuestras propias creencias, por desorganizadas que sean.

Digamos que este aspecto es crucial para desencadenar reflexión provechosa. Hemos de estar fuertemente motivados para no “engancharnos” a un argumento que nos apasione, o a un proyecto que a primera vista nos atraiga, y examinarlo de manera desapasionada, buscando fortalezas y debilidades. Eso solo lo podemos lograr cultivando la meta-cognición, lo que en este libro aparece también bajo el epígrafe de “auto-regulación” (pág 22-24). También serán estos procesos de meta-cognición los que nos dirán si nos aproximamos o alejamos de las metas que perseguimos.

Dwyer distingue tres tipos de meta-cognición: lo que yo sé que sé (metacognitive knowing), lo que debo hacer para saber (metastrategic knowing) y cómo debo organizarme para retener este conocimiento, (epistemological knowing) (pág 59). Parecería para Khun que la meta-cognición experimenta una maduración en la vida de todo estudiante, hasta llegar al punto en que de alguna manera “sabe como saber”, o “como actuar para saber”. Sin embargo su disposición a aplicar pensamiento crítico a contextos variados dependería de aspectos de personalidad o a disposiciones, tales como: tendencia analítica, ser inquisitivo, buscar la verdad y tener cierto grado de seguridad (pág 61). Dwyer ofrece una interesante síntesis de trabajos de campo buscando “disposiciones” que conduzcan a aplicar pensamiento crítico (Tabla 4.1, pág 61-62), destacando la polaridad “personas capaces de poner en duda sus propias creencias” versus las que no, así como la humildad, integridad y autonomía al constituir los propios criterios. Una definición extensa de lo que pueden significar estos adjetivos (por ejemplo, disposición reflexiva, abierto de miras, escéptico, etc.) lo encontrará el lector en la Tabla 4.2 pag 65-6).

Como decíamos mas arriba Dwyer es un activo investigador en esta área. De sus estudios (y otros) deduce que una de las capacidades claves para un análisis reflexivo es la inhibición. Veamos: tenemos un tema sobre el que concentramos nuestra atención, se despliegan frente a nosotros una serie de argumentos y sub-argumentos, y podríamos llegarnos a sentir perdidos o anonadados si no fuera porque nos orientamos a determinados objetivos. Llega un punto en que deberemos priorizar, deberemos eliminar o desconsiderar determinados materiales en favor de otros. Solo así será posible acabar con éxito un razonamiento (pág 70-71). Pondré un ejemplo personal: un médico desconsidera datos semiológicos que no le cuadran con el modelo de enfermedad que le sugiere un paciente determinado. Si los médicos quisiéramos hacer “cuadrar” todos los síntomas y signos que manifiesta un paciente en unos pocos diagnósticos, sería imposible. Desconsideramos datos. Ignoramos….

Como decíamos mas arriba Dwyer es un activo investigador en esta área. De sus estudios (y otros) deduce que una de las capacidades claves para un análisis reflexivo es la inhibición. Veamos: tenemos un tema sobre el que concentramos nuestra atención, se despliegan frente a nosotros una serie de argumentos y sub-argumentos, y podríamos llegarnos a sentir perdidos o anonadados si no fuera porque nos orientamos a determinados objetivos. Llega un punto en que deberemos priorizar, deberemos eliminar o desconsiderar determinados materiales en favor de otros. Solo así será posible acabar con éxito un razonamiento (pág 70-71). Pondré un ejemplo personal: un médico desconsidera datos semiológicos que no le cuadran con el modelo de enfermedad que le sugiere un paciente determinado. Si los médicos quisiéramos hacer “cuadrar” todos los síntomas y signos que manifiesta un paciente en unos pocos diagnósticos, sería imposible. Desconsideramos datos. Ignoramos….

Dwyer destina 4 de los 12 capítulos de la obra a detallar estos procesos de alto nivel. La estrategia que nos propone –o a la que confiere mayor importancia- se asienta en los mapeos (mapping)o diagramas. Según esta estrategia cada argumento tiene a su vez otros argumentos de segundo nivel que le dan soporte. Solo cuando desmenuzamos lo que llama “la estructura” de cada argumento somos capaces de apreciar su fortaleza o debilidad. Tan importante como identificar argumentos de segundo e incluso tercer nivel, es percatarnos de hasta qué punto estos argumentos los deducimos o simplemente los asumimos como ciertos. Sería valorar su credibilidad. Pero además merece la pena percatarnos de su relevancia y de su robustez lógica, (sobre todo comparándolos con argumentos que entren en competición), así como los sesgos, omisiones o exageraciones en los que hayamos podido incurrir. El lector interesado puede hacer sus propios experimentos mediante el programa “Rationale” (1), pero entre tanto no está de mas memorizar las preguntas que nos propone Dwyer (pág 115): el argumento en su conjunto está sesgado?, está desequilibrado hacia una opción?, oculta asunciones que son problemáticas o no están suficientemente fundamentadas?, trata de ocultar otros argumentos contrarios y relevantes?.

Dwyer dedica un capítulo a cómo reflexionamos. La calidad de una reflexión dependen de varios factores: reconocer los argumentos problemáticos, examinarlos a la luz de las evidencias disponibles, riesgos que asumimos aceptando unas determinadas conclusiones… Nuestro autor propone (Tabla 8.1) tres etapas de maduración reflexiva: pensamiento pre-reflexivo, pensamiento casi-reflexivo y pensamiento propiamente reflexivo, etapa en la que la persona construye sus propios criterios y conocimientos a partir de un proceso de análisis. Para ello será necesario que aprenda a dudar de sus propias creencias.

Sería un error pensar que los argumentos y su análisis son estrictamente verbales, (como los silogismos aristotélicos). En realidad los anuncios dan una idea cabal de otro tipo de argumentos cognitivo-emocionales como serían: 1) ¿cómo no lo compras tú si todo el mundo lo compra? 2) ¡Hazlo por piedad! 3) todo lo que tienes que saber te lo hemos dicho, ahora es cosa tuya actuar 4) argumentos circulares; 5) argumentos por deslizamiento (“si damos beneficios a los inmigrantes otros vendrán en masa”).

Sería un error pensar que los argumentos y su análisis son estrictamente verbales, (como los silogismos aristotélicos). En realidad los anuncios dan una idea cabal de otro tipo de argumentos cognitivo-emocionales como serían: 1) ¿cómo no lo compras tú si todo el mundo lo compra? 2) ¡Hazlo por piedad! 3) todo lo que tienes que saber te lo hemos dicho, ahora es cosa tuya actuar 4) argumentos circulares; 5) argumentos por deslizamiento (“si damos beneficios a los inmigrantes otros vendrán en masa”).

El pensamiento crítico, según Dwyer, debería ser recursivo. Una vez establecidos los argumentos y conductas óptimos, deberíamos evaluar su impacto en la vida cotidiana o profesional, y volver a evaluar su idoneidad. Sería un ciclo parecido al que proponen las metodologías de calidad asistencial. El faro que debería orientar esta evaluación continuada debería ser, a mi modesto entender, los cambiantes objetivos que tenemos o que emergen en los asuntos diarios. Este aspecto evolutivo, cambiante y hasta cierto punto caótico resulta escasamente considerado en la literatura de critical thinking. Una aportación a este nivel la realizó Mosterín en su libro “mejor imposible” (ver la crítica en este blog, buscar “etiqueta- Mosterin”), donde propone el “Plan de Vida” como construcción reguladores de los propios valores, y distingue entre creencias “aceptadas” por un razonamiento, y las implícitas. También Reber, (autor de critical felleing, el libro que comentamos en el Boletín de Mayo), entra en la discusión de valores y pensamiento crítico.

No se le escapa a Dwyer lo mucho que le debemos al pensamiento intuitivo, y es por ahí que entra el conflicto y servidumbre de la vida cotidiana. Mucho le debemos al pensamiento intuitivo en tantas decisiones que debemos tomar con rapidez, por algo el término “sentido común” permanece en nuestro lenguaje cotidiano. Aplicamos heurísticos de decisión movidos por muy pocos datos. Por consiguiente mas que una decisión tomada reflexivamente o intuitivamente, en general tomamos decisiones en las que manejamos un poco de todo, con diferentes pesos. Esta visión se basa en un modelo de “continuum cognitivo”, con valores polares en la intuición o en la reflexión exhaustiva. En verdad resulta de mucho interés integrar este modelo en nuestra manera de pensar, pues en cada momento podemos decidir qué profundidad damos al proceso de reflexionar. Por ejemplo, -(y el ejemplo es mío)-, ante una propuesta política que enciende nuestras emociones favorablemente, podemos decidir que la aceptamos sin apenas crítica. O por el contrario podemos poner algo así como un “vigía” permanente que no permite el paso de esta creencia, y exige “avales” (es decir, argumentos racionales), antes de aceptarla.

La intuición sería un tipo de razonamiento “rápido” –en la terminología de Kahneman- basado en heurísticos. Un heurístico lo define como “un procedimiento que nos ayuda a encontrar una respuesta rápida, aunque a menudo imperfecta, a una pregunta difícil” (pág 177). Los heurísticos, cuando substituyen una aproximación mas minuciosa y analítica, suelen resultar en errores y sesgos de apreciación, puesto que no inroporan una visión estadística ni lógica de la realidad.

La intuición sería un tipo de razonamiento “rápido” –en la terminología de Kahneman- basado en heurísticos. Un heurístico lo define como “un procedimiento que nos ayuda a encontrar una respuesta rápida, aunque a menudo imperfecta, a una pregunta difícil” (pág 177). Los heurísticos, cuando substituyen una aproximación mas minuciosa y analítica, suelen resultar en errores y sesgos de apreciación, puesto que no inroporan una visión estadística ni lógica de la realidad. El autor distingue tres tipos de heurísticos: de disponibilidad, de representación y de anclaje.

Disponibilidad: damos por cierto lo que primero acude a nuestra memoria… ¿Hay mas palabras que empiezan por k o mas palabras que tiene la k como tercera letra en inglés? Se nos ocurren mas de las que empiezan por k, aunque hay muchas mas que la tienen como 3era letra.

Representatividad: damos por cierto lo que pensamos que ocurre con mas frecuencia. Una persona que ama los detalles, ¿es mas probable que sea granjero o documentalista? Pensamos en documentalista, pero simplemente por probabilidad hay muchos mas granjeros.

Anclaje: una primera apreciación (numérica o de otro tipo) nos “ancla” y nos obliga a repensar nuestras propias apreciaciones a partir de ella. Por ejemplo: “este coche está muy bien de precio, solo vale 10.000 euros”. Esta cantidad, 10.000 euros, será la que actuará de pivote para valorar si otros coches son caros o baratos.

Un defecto de los heurísticos es que actúan simplificando un atributo. Por ejemplo si se nos pregunta cómo contribuimos a preservar especies animales en peligro de extinción, pensaremos en un tipo de animal en peligro, como los delfines, no en la totalidad. Además están influenciados por los estados emocionales. Así por ejemplo, si preguntamos a una persona si está contenta de su vida después de haberle hecho rememorar algún aspecto positivo, obtendremos mejores puntuaciones. También si hemos activado una actitud positiva, (por ejemplo hacia un tipo de deporte que nos gusta).

En la medida en que decidimos mucho y en la medida en que tenemos que minimizar emociones de prisa, irritabilidad, etc., experimentamos “fatiga de decisión” (pág 183). Sería el caso d un médico en consultas externas, tomando centenares de delicadas decisiones en el espacio de unas pocas horas. El modelo de “recognition- primed decisión” (RPD) o “decisiones pre-establecidas por reconocimiento de contexto”, trata de explicar cómo procede un experto como sería el caso del médico. El modelo propone que el experto se fija en detalles del contexto muy significativos, y los compara con patrones establecidos. El problema surge porque el sujeto no piensa en términos de probabilidades, sino de certezas. Quiere encapsular la realidad en un marco determinado, y quiere actuar lo mas pronto posible para darle una buena respuesta, aunque quizás un examen concienzudo nos diría que esta conducta es mejorable. Ahí reside el quid de la cuestión.

Del modelo RPD surge una importante consideración: disponemos siempre de una racionalidad limitada (bounded racionality) ya que las prisas y otros factores de entorno nos limitan el análisis. Y por otro lado el RPD tiene dos componentes: un componente intuitivo, (reconocer el patrón que almacenamos en nuestra memoria, por ejemplo reconocer que “esta lesión es herpes zóster”), y un componente de simulación mental (Klein , pág 186): “este patrón que acabo de reconocer, ¿lo puedo aplicar a este contexto?”. Anoto en este punto que otros autores se han referido a esta “simulación” como momento abductivo de la reflexión. Finalmente resulta importante retener que le experiencia también juega en contra: podemos estar persuadidos de que nuestra conducta es óptima cuando simplemente tenemos la asertividad de quien se ha equivocado muchas veces sin que nadie le corrija.

El libro aborda en los últimos capítulos varios aspectos de gran interés, y para los que no existe mucha bibliografía. Por un lado los instrumentos de valoración validados que existen a disposición de las personas que deseen realizar trabajos de investigación en esta materia. En la Tabal 1 hacemos nuestro particular resumen, con links a dichos instrumentos. Merece la pena destacar que son tests nacidos en el siglo pasado, pero que han venido perfeccionándose a lo largo de muchos años, y en algún caso constituyen verdaderas empresas especializadas en ofrecer “trajes a medida”, (sobre todo es el caso del Californian Critical Thinking Test).

El libro aborda en los últimos capítulos varios aspectos de gran interés, y para los que no existe mucha bibliografía. Por un lado los instrumentos de valoración validados que existen a disposición de las personas que deseen realizar trabajos de investigación en esta materia. En la Tabal 1 hacemos nuestro particular resumen, con links a dichos instrumentos. Merece la pena destacar que son tests nacidos en el siglo pasado, pero que han venido perfeccionándose a lo largo de muchos años, y en algún caso constituyen verdaderas empresas especializadas en ofrecer “trajes a medida”, (sobre todo es el caso del Californian Critical Thinking Test). Otro capítulo lo constituye las experiencias docentes y las mejore estrategias con evidencias de campo. Muchas experiencias docentes se han realizado sin grupo control, restando validez a los resultados. Sin embargo, a través de los pocos trabajos bien diseñados, el autor deduce que lo mejor es una estrategia en la que se trabajen de manera explícita los contenidos del Critical Thinking, (es decir, los alumnos saben que están trabajando estas habilidades), y sobre contenidos para los que se sientan motivados, (contenidos de materias o asignaturas concretas). El libro recomienda algunos instrumentos docentes que en realidad podrían aplicarse a cualquier disciplina, como el e-learning, el aprendizaje por problemas, de tipo grupal, etc.

Hemos seleccionado para el lector interesado un portal en el que se ofrece en lengua española una serie de manuales en abierto que sintetizan bien los contenidos teórico- prácticos del “pensamiento crítico” (4)

TABLA 1.-

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE MEDIDA DEL PENSAMIENTO CRITICO

California Thinking Skills Test (2)

Cornell Critical Thinking Test

Watson-Glaser Critical Thinking Assessment (3)

Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test

Francesc Borrell

Sant Pere de Ribes

NOTAS.-

1.- Rationale puede consultarse gratuitamente en:

2.-

3.-

4.-

Webs de interés.-

Documento editado conjuntamente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e ISMS Forum Spain en colaboración con empresas y profesionales independientes, que busca asesorar en materia de protección de datos a todas aquellas entidades que se estén planteando poner en marcha proyectos de Big Data. El código toma como referencia el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que será aplicable el 25 de mayo de 2018. Se presentó en el marco de la XIX Jornada Internacional de la Seguridad de la Información, organizada por ISMS Forum, y con la participación de Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, y Carlos A. Saiz, director del Data Privacy Institute de ISMS Forum.

Documentos de la Agencia Española de Protección de Datos sobre las medidas a implantar por las Administraciones Públicas

El 25 de mayo de 2018 es la fecha en que será aplicable el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Con los dos documentos que recogemos la AEPD quiere fomentar que las Administraciones Públicas conozcan las implicaciones prácticas de la nueva normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las previsiones establecidas en la misma, ya que el Reglamento supone una gestión distinta de la que se viene empleando.

Las Administraciones Públicas actúan como responsables y encargados de tratamientos de datos personales en el desarrollo de muchas de sus actividades, consecuentemente, se van a ver afectadas por las previsiones del nuevo RGPD de la Unión Europea

En “El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP” se sintetiza en 15 puntos los aspectos más relevantes que deben estar establecidos cuando el RGPD sea de aplicación. En muchos casos, los efectos de la nueva normativa serán los mismos que para cualquier otro responsable o encargado pero, en algunas áreas, se introducen matices a tener en cuenta por el sector público.

Juan Medrano

Bilbao

Artículo comentado.-

El nombre de la botica

Pascaline Faure (2018): Natesto®. What Else? New Trends in Drug Naming,

El contacto directo con los medicamentos que experimentamos los ciudadanos que los tomamos y los médicos que los prescribimos nos hace perder a veces la perspectiva adecuada para preguntarnos sobre algunas cuestiones que los rodean y que no dejan de tener su relevancia. Una de ellas es la del nombre que portan y, consecuentemente, las razones que lo explican o justifican.

Dar con el nombre adecuado para un medicamento no es una cuestión baladí, ya que puede suponer una inversión de hasta dos millones y medio de dólares, amén de hacer esfuerzos para conciliar el interés por hacerlo irresistible, fácil de escribir o pronunciar y acorde a las normas la FDA, ya que la agencia norteamericana dispone de una regulación al efecto. De todo ello nos enteramos a través del artículo que comentaremos, cuya autoría se debe a la francesa Pascaline Faure, quien lo publica en una peculiar revista científica que se dedica a cuestiones relacionadas con los nombres de las cosas, y que no sorprendentemente se llama Names. La autora se centra específicamente a los nombres comerciales de los medicamentos, y cita ya en el título a Natesto®, nombre comercial para la testosterona intranasal. A través de un estudio lexicológico de los nombres comerciales de los nuevos medicamentos aprobados por la FDA, analiza las tendencias en el arte y ciencia de bautizar fármacos para que resulten más atractivos, sonoros y fáciles de recordar.

Pero, como decíamos arriba, existen algunos principios y normas importantes, que a la luz de lo que describe Faure, la FDA se toma muy en serio. Para empezar, el nombre del producto no debe encerrar mensajes explícitos que trasladen la idea de excelencia o de eficacia extrema. Es posiblemente el motivo por el que la vareniclina, medicamento para la deshabituación tabáquica, que en Europa tiene Champix® por nombre comercial, se denomina en los EEUU Chantix®.

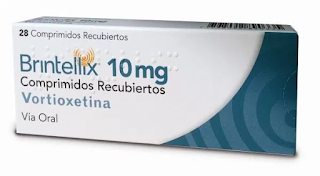

Asimismo, deben evitarse las similitudes fonéticas y gráficas con marcas preexistentes, con el fin de prevenir errores que podrían ser funestos, teniendo en cuenta, entre otros factores, la pésima caligrafía de la profesión médica. A veces no hace falta tener mala letra para que el error se produzca. Un servidor, que escribe claro, ha contemplado varias veces cómo la oficina de farmacia confundía el antidepresivo Sinequan® (doxepina) con el antipsicótico SInogan® (levomepromazina). O, con consecuencias potencialmente más graves, la dispensación errónea del anticoagulante Sintrom® (acenocumarol) por el hipnótico SIntonal® (brotizolam). Además de los ejemplos citados por Faure, la FDA hizo que el antidepresivo vortioxetina (inicialmente en EEUU y aún en el mercado europeo, Brintellix®) cambiase a Trintellix® para evitar la confusión con el antiagregante Brilinta® (como en nuestro mercado es Brilique®, aquí no ha sido necesario cambio alguno).

Asimismo, deben evitarse las similitudes fonéticas y gráficas con marcas preexistentes, con el fin de prevenir errores que podrían ser funestos, teniendo en cuenta, entre otros factores, la pésima caligrafía de la profesión médica. A veces no hace falta tener mala letra para que el error se produzca. Un servidor, que escribe claro, ha contemplado varias veces cómo la oficina de farmacia confundía el antidepresivo Sinequan® (doxepina) con el antipsicótico SInogan® (levomepromazina). O, con consecuencias potencialmente más graves, la dispensación errónea del anticoagulante Sintrom® (acenocumarol) por el hipnótico SIntonal® (brotizolam). Además de los ejemplos citados por Faure, la FDA hizo que el antidepresivo vortioxetina (inicialmente en EEUU y aún en el mercado europeo, Brintellix®) cambiase a Trintellix® para evitar la confusión con el antiagregante Brilinta® (como en nuestro mercado es Brilique®, aquí no ha sido necesario cambio alguno).

No pormenorizaremos más normas de la FDA, entre otras cosas, porque como revela el artículo, no siempre se cumplen a rajatabla, pero sí haremos hincapié en un detalle importante, que es que la agencia norteamericana plantea a las empresas farmacéuticas que el nombre de su producto debe tener algo así como una vocación universal y globalizadora, de modo que pueda emplearse en todo el mundo. A veces no siempre es posible. Cuando se autorizó en los EEUU el antidepresivo mirtazapina, su nombre comercial –Remeron® no pudo trasponerse adecuadamente al mercado español y hubo de sustituirse por Rexer®, dado que ya existía un producto asonante –Reneuron®-, con la peculiaridad de que se trataba también de un antidepresivo (fluoxetina).

No pormenorizaremos más normas de la FDA, entre otras cosas, porque como revela el artículo, no siempre se cumplen a rajatabla, pero sí haremos hincapié en un detalle importante, que es que la agencia norteamericana plantea a las empresas farmacéuticas que el nombre de su producto debe tener algo así como una vocación universal y globalizadora, de modo que pueda emplearse en todo el mundo. A veces no siempre es posible. Cuando se autorizó en los EEUU el antidepresivo mirtazapina, su nombre comercial –Remeron® no pudo trasponerse adecuadamente al mercado español y hubo de sustituirse por Rexer®, dado que ya existía un producto asonante –Reneuron®-, con la peculiaridad de que se trataba también de un antidepresivo (fluoxetina).

A veces los nombres de los medicamentos cambian según sus diferentes indicaciones autorizadas. La recién mencionada fluoxetina se denomina en los EEUU Prozac® cuando se emplea como antidepresivo y Sarafem® cuando se utiliza en el síndrome de tensión premenstrual. No cambia el principio activo ni la dosis; sí el nombre y –por qué no mencionarlo- el aspecto de la cápsula, que en el medicamento de uso femenino está coloreada con tonos habitualmente asociados a la mujer.

Otras veces, la diferencia de nombre

separa indicaciones financiadas o no. Es el caso del sildenafilo, que como Viagra® tiene una indicación terapéutica no financiada y como Revatio®, en cambio, se destina a otra en la que sí tiene aportación del financiador sanitario. Lo mismo sucede, por cierto, en el mercado español.

Otras veces, la diferencia de nombre

separa indicaciones financiadas o no. Es el caso del sildenafilo, que como Viagra® tiene una indicación terapéutica no financiada y como Revatio®, en cambio, se destina a otra en la que sí tiene aportación del financiador sanitario. Lo mismo sucede, por cierto, en el mercado español.Una parte significativa del trabajo de Faure se dedica al análisis de los nombres comerciales. En su estudio, señala las letras “populares”. Hasta hace escasos años una de ellas ha sido la X, que dio nombre de marca al ansiolítico alprazolam (Xanax®) y ha llegado incluso a presentarse por duplicado, como en el retirado rofecoxib –Vioxx®- o en el antiagregante betrixaban (Bevyxxa®), no comercializado en nuestro mercado. A lomos de esa voluntad de extender por todo el mundo la marca original, llegaron a España productos como el esomeprazol (Nexium®), el celecoxib (Celebrex®) o la azitromicina (Zitromax®).

Otra letra que ha sido popular es la Z, que se ha trasladado también a nuestro mercado con nombres inicialmente tan chocantes como Zyprexa® (olanzapina, antipsicótico) por esa asociación de “z” e “y”. También ha sucedido que un nombre comercial europeo incorpore letras populares en el mercado norteamericano sustituyendo al que en este último carece de ellas. Es el caso de la ziprasiona, Zeldox® en Europa y Geodon® en los EEUU, si bien hay que decir que el laboratorio fabricante licenció también Geodon® en nuestro país, aunque no llegó a comercializar la molécula con este nombre.

El estudio de Faure se extiende a nombres comerciales que son auténticos juegos de palabras, que combinan letras “fetiche” como la X y raíces latinas. Así, nos propone el Xermelo® (telotristat) que aúna la siempre efectista X con una raíz latina que remite al alivio que puede producir la miel. No obstante, a juzgar por sus resultados, la Z y la X están perdiendo su vigencia para ser sustituidas por grafos y sonidos como la K (y sus afines c y q). Medicamentos comoel antidepresivo desvenlafaxia (Pristiq®) trasladan a nuestro mercado esta tendencia, si bien hay que decir que son muy escasos los productos citados por Faure que ejemplifican que el gusto por la K haya cruzado el Atlántico.

La Q inicial, que da lugar a nombres difícilmente pronunciables (Qsymia®) sin parangón en nuestro mercado y la V, cuyo interés, al decir de la autora, puede ser que se asocia a “victoria” o “vital”, son letras que parecen tener cada vez más presencia en la nomenclatura farmacológica comercial estadounidense. Revisada la nacional, no parece que sea todavía el caso en nuestro mercado, donde persiste un producto casi clásico, el alopurinol, cuyo nombre “artístico” (Zyloric®) le convirtió en su momento en un auténtico avanzado para su época.

Capítulo aparte merecen las consideraciones de Faure sobre la tendencia actual a incorporar raíces romances, en particular italianas, que la autora atribuye, por una parte a ciertos rasgos atractivos de la cultura de ese país (su gastronomía, la moda masculina, los coches caros, el buen café) que trasladados al nombre de un medicamento pueden permitir la asociación subliminal con calidad, en general. Portrazza® (necitumunab) sería un ejemplo de ello; Faure ofrece otros no disponibles en nuestro mercado. Otro legado del italiano (y el español) sería la A final, que nos cuenta Faure remite a lo femenino y por ellos se emplea para nombrar no pocos productos relacionados con la mujer: Zejula® (niraparib, empleado en el cáncer ovárico), Lynparza® (olaparib, para una indicación análoga) o Perjeta® (pertuzumab, empleado en el cáncer de mama metastático) son, sin embargo, los únicos casos de los citados por Faure que se han trasladado a nuestro nomenclátor. Más forzada, si cabe, es la interpretación de que la A final de Alecensa®(alectinib), o Zykadia®(ceritinib), ambos traspuestos a nuestro mercado, refleje la creciente incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres

Capítulo aparte merecen las consideraciones de Faure sobre la tendencia actual a incorporar raíces romances, en particular italianas, que la autora atribuye, por una parte a ciertos rasgos atractivos de la cultura de ese país (su gastronomía, la moda masculina, los coches caros, el buen café) que trasladados al nombre de un medicamento pueden permitir la asociación subliminal con calidad, en general. Portrazza® (necitumunab) sería un ejemplo de ello; Faure ofrece otros no disponibles en nuestro mercado. Otro legado del italiano (y el español) sería la A final, que nos cuenta Faure remite a lo femenino y por ellos se emplea para nombrar no pocos productos relacionados con la mujer: Zejula® (niraparib, empleado en el cáncer ovárico), Lynparza® (olaparib, para una indicación análoga) o Perjeta® (pertuzumab, empleado en el cáncer de mama metastático) son, sin embargo, los únicos casos de los citados por Faure que se han trasladado a nuestro nomenclátor. Más forzada, si cabe, es la interpretación de que la A final de Alecensa®(alectinib), o Zykadia®(ceritinib), ambos traspuestos a nuestro mercado, refleje la creciente incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres

Alude nuestra autora también a ciertas sílabas que trasladan mensajes: NU, como en remite a lo novedoso, como en el antipsicótico Nuplazid® (pimavanserina), que ha supuesto una verdadera innovación en el tratamiento de la psicosis asociada al Parkinson y que aún no se ha comercializado en Europa. Más explícito es NOVA (como en Epanova®, un hipolipemiante); no está disponible en nuestro mercado en el que sin embargo hay no pocos ejemplos de nombres de medicamentos que incorporan ese lexema. GEN o TEC son igualmente, para Faure, formas bastante explícitas de trasladar la idea de sofisticación tecnológica o de investigación avanzada. Y TRU (como en Truvada®, remite a autenticidad, al evocar la verdad (truth). En la misma línea, propone Faure, podemos citar a Vraylar®, que remite al francés vrai; es el nombre comercial en EEUU del antipsicótico cariprazina que, sin embargo, se comercializará en Europa con el nombre de Reagila®, no asociable a autenticidad, verdad o sinceridad. Otro nombre comercial interesante es Rexulti® (brexpiprazol, antipsicótico), en el que Faure encuentra resonancias de eficacia (result) y gozo (exult) y que en Europa, si es finalmente autorizado omitirá la “e” para convertirse en Rxulti®, tal vez para evitar esa alusión fanfarrona a la excelencia del producto.

Alude nuestra autora también a ciertas sílabas que trasladan mensajes: NU, como en remite a lo novedoso, como en el antipsicótico Nuplazid® (pimavanserina), que ha supuesto una verdadera innovación en el tratamiento de la psicosis asociada al Parkinson y que aún no se ha comercializado en Europa. Más explícito es NOVA (como en Epanova®, un hipolipemiante); no está disponible en nuestro mercado en el que sin embargo hay no pocos ejemplos de nombres de medicamentos que incorporan ese lexema. GEN o TEC son igualmente, para Faure, formas bastante explícitas de trasladar la idea de sofisticación tecnológica o de investigación avanzada. Y TRU (como en Truvada®, remite a autenticidad, al evocar la verdad (truth). En la misma línea, propone Faure, podemos citar a Vraylar®, que remite al francés vrai; es el nombre comercial en EEUU del antipsicótico cariprazina que, sin embargo, se comercializará en Europa con el nombre de Reagila®, no asociable a autenticidad, verdad o sinceridad. Otro nombre comercial interesante es Rexulti® (brexpiprazol, antipsicótico), en el que Faure encuentra resonancias de eficacia (result) y gozo (exult) y que en Europa, si es finalmente autorizado omitirá la “e” para convertirse en Rxulti®, tal vez para evitar esa alusión fanfarrona a la excelencia del producto.

Para no caer en una pormenorización agotadora, dejaremos aquí las disquisiciones de Faure, no sin reconocer que no le falta razón al atribuir a su materia de estudio una trascendencia enorme. Como bien señala, linosipril fue un éxito comercial como Zestril® y un cierto fracaso como Carace®, lo que ilustra la importancia de dar con un nombre adecuado para nombrar a los medicamentos. Leyendo su exhaustivo estudio, también, tiene uno la impresión de que a lo largo del tiempo el gusto, la moda, se ha trasladado a patrones estadounidenses o en general presididos por la acentuación no aguda predominante en ese idioma. Quedan lejos los tiempos en los que, al menos en Psicofarmacología, los nombres comerciales eran fundamentalmente agudos o se acentuaban automáticamente de esa manera (Largactil®, Noctamid®, Anafranil® …), reflejando no solo la antigua preponderancia de lo francés en la Medicina que se trasladaba a la manía médica de decir “epilepsía” o “perifería” de forma afrancesada, sino también la pujanza de los laboratorios y los psicofarmacológos galos en los primeros años de la disciplina. Los tiempos cambian, la practicidad se impone, y habrá que estar atentos a las modificaciones que nos traigan la ciencia, el mercado e incluso la nomenclatura.

Para no caer en una pormenorización agotadora, dejaremos aquí las disquisiciones de Faure, no sin reconocer que no le falta razón al atribuir a su materia de estudio una trascendencia enorme. Como bien señala, linosipril fue un éxito comercial como Zestril® y un cierto fracaso como Carace®, lo que ilustra la importancia de dar con un nombre adecuado para nombrar a los medicamentos. Leyendo su exhaustivo estudio, también, tiene uno la impresión de que a lo largo del tiempo el gusto, la moda, se ha trasladado a patrones estadounidenses o en general presididos por la acentuación no aguda predominante en ese idioma. Quedan lejos los tiempos en los que, al menos en Psicofarmacología, los nombres comerciales eran fundamentalmente agudos o se acentuaban automáticamente de esa manera (Largactil®, Noctamid®, Anafranil® …), reflejando no solo la antigua preponderancia de lo francés en la Medicina que se trasladaba a la manía médica de decir “epilepsía” o “perifería” de forma afrancesada, sino también la pujanza de los laboratorios y los psicofarmacológos galos en los primeros años de la disciplina. Los tiempos cambian, la practicidad se impone, y habrá que estar atentos a las modificaciones que nos traigan la ciencia, el mercado e incluso la nomenclatura.

Juan Medrano

Bilbao

Dwyer es un activo investigador y docente en pensamiento crítico, y nos propone la siguiente definición (pág 228): “proceso metacognitivo que usamos para reflexionar sobre una situación, problema o argumento, consistente en un número de disposiciones y sub-habilidades, (por ejemplo, análisis, evaluación e inferencia) que, usadas de manera apropiada, aumenta las posibilidades de llegar a una solución lógica a un problema, o a una conclusión válida en relación a un argumento” (otras definiciones de otros autores las sintetiza en pág 58-59 y Tabla 4.3).

Dwyer es un activo investigador y docente en pensamiento crítico, y nos propone la siguiente definición (pág 228): “proceso metacognitivo que usamos para reflexionar sobre una situación, problema o argumento, consistente en un número de disposiciones y sub-habilidades, (por ejemplo, análisis, evaluación e inferencia) que, usadas de manera apropiada, aumenta las posibilidades de llegar a una solución lógica a un problema, o a una conclusión válida en relación a un argumento” (otras definiciones de otros autores las sintetiza en pág 58-59 y Tabla 4.3). Como decíamos mas arriba Dwyer es un activo investigador en esta área. De sus estudios (y otros) deduce que una de las capacidades claves para un análisis reflexivo es la inhibición. Veamos: tenemos un tema sobre el que concentramos nuestra atención, se despliegan frente a nosotros una serie de argumentos y sub-argumentos, y podríamos llegarnos a sentir perdidos o anonadados si no fuera porque nos orientamos a determinados objetivos. Llega un punto en que deberemos priorizar, deberemos eliminar o desconsiderar determinados materiales en favor de otros. Solo así será posible acabar con éxito un razonamiento (pág 70-71). Pondré un ejemplo personal: un médico desconsidera datos semiológicos que no le cuadran con el modelo de enfermedad que le sugiere un paciente determinado. Si los médicos quisiéramos hacer “cuadrar” todos los síntomas y signos que manifiesta un paciente en unos pocos diagnósticos, sería imposible. Desconsideramos datos. Ignoramos….

Como decíamos mas arriba Dwyer es un activo investigador en esta área. De sus estudios (y otros) deduce que una de las capacidades claves para un análisis reflexivo es la inhibición. Veamos: tenemos un tema sobre el que concentramos nuestra atención, se despliegan frente a nosotros una serie de argumentos y sub-argumentos, y podríamos llegarnos a sentir perdidos o anonadados si no fuera porque nos orientamos a determinados objetivos. Llega un punto en que deberemos priorizar, deberemos eliminar o desconsiderar determinados materiales en favor de otros. Solo así será posible acabar con éxito un razonamiento (pág 70-71). Pondré un ejemplo personal: un médico desconsidera datos semiológicos que no le cuadran con el modelo de enfermedad que le sugiere un paciente determinado. Si los médicos quisiéramos hacer “cuadrar” todos los síntomas y signos que manifiesta un paciente en unos pocos diagnósticos, sería imposible. Desconsideramos datos. Ignoramos…. Sería un error pensar que los argumentos y su análisis son estrictamente verbales, (como los silogismos aristotélicos). En realidad los anuncios dan una idea cabal de otro tipo de argumentos cognitivo-emocionales como serían: 1) ¿cómo no lo compras tú si todo el mundo lo compra? 2) ¡Hazlo por piedad! 3) todo lo que tienes que saber te lo hemos dicho, ahora es cosa tuya actuar 4) argumentos circulares; 5) argumentos por deslizamiento (“si damos beneficios a los inmigrantes otros vendrán en masa”).

Sería un error pensar que los argumentos y su análisis son estrictamente verbales, (como los silogismos aristotélicos). En realidad los anuncios dan una idea cabal de otro tipo de argumentos cognitivo-emocionales como serían: 1) ¿cómo no lo compras tú si todo el mundo lo compra? 2) ¡Hazlo por piedad! 3) todo lo que tienes que saber te lo hemos dicho, ahora es cosa tuya actuar 4) argumentos circulares; 5) argumentos por deslizamiento (“si damos beneficios a los inmigrantes otros vendrán en masa”). La intuición sería un tipo de razonamiento “rápido” –en la terminología de Kahneman- basado en heurísticos. Un heurístico lo define como “un procedimiento que nos ayuda a encontrar una respuesta rápida, aunque a menudo imperfecta, a una pregunta difícil” (pág 177). Los heurísticos, cuando substituyen una aproximación mas minuciosa y analítica, suelen resultar en errores y sesgos de apreciación, puesto que no inroporan una visión estadística ni lógica de la realidad.

La intuición sería un tipo de razonamiento “rápido” –en la terminología de Kahneman- basado en heurísticos. Un heurístico lo define como “un procedimiento que nos ayuda a encontrar una respuesta rápida, aunque a menudo imperfecta, a una pregunta difícil” (pág 177). Los heurísticos, cuando substituyen una aproximación mas minuciosa y analítica, suelen resultar en errores y sesgos de apreciación, puesto que no inroporan una visión estadística ni lógica de la realidad.  El libro aborda en los últimos capítulos varios aspectos de gran interés, y para los que no existe mucha bibliografía. Por un lado los instrumentos de valoración validados que existen a disposición de las personas que deseen realizar trabajos de investigación en esta materia. En la Tabal 1 hacemos nuestro particular resumen, con links a dichos instrumentos. Merece la pena destacar que son tests nacidos en el siglo pasado, pero que han venido perfeccionándose a lo largo de muchos años, y en algún caso constituyen verdaderas empresas especializadas en ofrecer “trajes a medida”, (sobre todo es el caso del Californian Critical Thinking Test).

El libro aborda en los últimos capítulos varios aspectos de gran interés, y para los que no existe mucha bibliografía. Por un lado los instrumentos de valoración validados que existen a disposición de las personas que deseen realizar trabajos de investigación en esta materia. En la Tabal 1 hacemos nuestro particular resumen, con links a dichos instrumentos. Merece la pena destacar que son tests nacidos en el siglo pasado, pero que han venido perfeccionándose a lo largo de muchos años, y en algún caso constituyen verdaderas empresas especializadas en ofrecer “trajes a medida”, (sobre todo es el caso del Californian Critical Thinking Test).  Asimismo, deben evitarse las similitudes fonéticas y gráficas con marcas preexistentes, con el fin de prevenir errores que podrían ser funestos, teniendo en cuenta, entre otros factores, la pésima caligrafía de la profesión médica. A veces no hace falta tener mala letra para que el error se produzca. Un servidor, que escribe claro, ha contemplado varias veces cómo la oficina de farmacia confundía el antidepresivo Sinequan® (doxepina) con el antipsicótico SInogan® (levomepromazina). O, con consecuencias potencialmente más graves, la dispensación errónea del anticoagulante Sintrom® (acenocumarol) por el hipnótico SIntonal® (brotizolam). Además de los ejemplos citados por Faure, la FDA hizo que el antidepresivo vortioxetina (inicialmente en EEUU y aún en el mercado europeo, Brintellix®) cambiase a Trintellix® para evitar la confusión con el antiagregante Brilinta® (como en nuestro mercado es Brilique®, aquí no ha sido necesario cambio alguno).

Asimismo, deben evitarse las similitudes fonéticas y gráficas con marcas preexistentes, con el fin de prevenir errores que podrían ser funestos, teniendo en cuenta, entre otros factores, la pésima caligrafía de la profesión médica. A veces no hace falta tener mala letra para que el error se produzca. Un servidor, que escribe claro, ha contemplado varias veces cómo la oficina de farmacia confundía el antidepresivo Sinequan® (doxepina) con el antipsicótico SInogan® (levomepromazina). O, con consecuencias potencialmente más graves, la dispensación errónea del anticoagulante Sintrom® (acenocumarol) por el hipnótico SIntonal® (brotizolam). Además de los ejemplos citados por Faure, la FDA hizo que el antidepresivo vortioxetina (inicialmente en EEUU y aún en el mercado europeo, Brintellix®) cambiase a Trintellix® para evitar la confusión con el antiagregante Brilinta® (como en nuestro mercado es Brilique®, aquí no ha sido necesario cambio alguno). No pormenorizaremos más normas de la FDA, entre otras cosas, porque como revela el artículo, no siempre se cumplen a rajatabla, pero sí haremos hincapié en un detalle importante, que es que la agencia norteamericana plantea a las empresas farmacéuticas que el nombre de su producto debe tener algo así como una vocación universal y globalizadora, de modo que pueda emplearse en todo el mundo. A veces no siempre es posible. Cuando se autorizó en los EEUU el antidepresivo mirtazapina, su nombre comercial –Remeron® no pudo trasponerse adecuadamente al mercado español y hubo de sustituirse por Rexer®, dado que ya existía un producto asonante –Reneuron®-, con la peculiaridad de que se trataba también de un antidepresivo (fluoxetina).

No pormenorizaremos más normas de la FDA, entre otras cosas, porque como revela el artículo, no siempre se cumplen a rajatabla, pero sí haremos hincapié en un detalle importante, que es que la agencia norteamericana plantea a las empresas farmacéuticas que el nombre de su producto debe tener algo así como una vocación universal y globalizadora, de modo que pueda emplearse en todo el mundo. A veces no siempre es posible. Cuando se autorizó en los EEUU el antidepresivo mirtazapina, su nombre comercial –Remeron® no pudo trasponerse adecuadamente al mercado español y hubo de sustituirse por Rexer®, dado que ya existía un producto asonante –Reneuron®-, con la peculiaridad de que se trataba también de un antidepresivo (fluoxetina). Otras veces, la diferencia de nombre

Otras veces, la diferencia de nombre

Capítulo aparte merecen las consideraciones de Faure sobre la tendencia actual a incorporar raíces romances, en particular italianas, que la autora atribuye, por una parte a ciertos rasgos atractivos de la cultura de ese país (su gastronomía, la moda masculina, los coches caros, el buen café) que trasladados al nombre de un medicamento pueden permitir la asociación subliminal con calidad, en general. Portrazza® (necitumunab) sería un ejemplo de ello; Faure ofrece otros no disponibles en nuestro mercado. Otro legado del italiano (y el español) sería la A final, que nos cuenta Faure remite a lo femenino y por ellos se emplea para nombrar no pocos productos relacionados con la mujer: Zejula® (niraparib, empleado en el cáncer ovárico), Lynparza® (olaparib, para una indicación análoga) o Perjeta® (pertuzumab, empleado en el cáncer de mama metastático) son, sin embargo, los únicos casos de los citados por Faure que se han trasladado a nuestro nomenclátor. Más forzada, si cabe, es la interpretación de que la A final de Alecensa®(alectinib), o Zykadia®(ceritinib), ambos traspuestos a nuestro mercado, refleje la creciente incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres

Capítulo aparte merecen las consideraciones de Faure sobre la tendencia actual a incorporar raíces romances, en particular italianas, que la autora atribuye, por una parte a ciertos rasgos atractivos de la cultura de ese país (su gastronomía, la moda masculina, los coches caros, el buen café) que trasladados al nombre de un medicamento pueden permitir la asociación subliminal con calidad, en general. Portrazza® (necitumunab) sería un ejemplo de ello; Faure ofrece otros no disponibles en nuestro mercado. Otro legado del italiano (y el español) sería la A final, que nos cuenta Faure remite a lo femenino y por ellos se emplea para nombrar no pocos productos relacionados con la mujer: Zejula® (niraparib, empleado en el cáncer ovárico), Lynparza® (olaparib, para una indicación análoga) o Perjeta® (pertuzumab, empleado en el cáncer de mama metastático) son, sin embargo, los únicos casos de los citados por Faure que se han trasladado a nuestro nomenclátor. Más forzada, si cabe, es la interpretación de que la A final de Alecensa®(alectinib), o Zykadia®(ceritinib), ambos traspuestos a nuestro mercado, refleje la creciente incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres Alude nuestra autora también a ciertas sílabas que trasladan mensajes: NU, como en remite a lo novedoso, como en el antipsicótico Nuplazid® (pimavanserina), que ha supuesto una verdadera innovación en el tratamiento de la psicosis asociada al Parkinson y que aún no se ha comercializado en Europa. Más explícito es NOVA (como en Epanova®, un hipolipemiante); no está disponible en nuestro mercado en el que sin embargo hay no pocos ejemplos de nombres de medicamentos que incorporan ese lexema. GEN o TEC son igualmente, para Faure, formas bastante explícitas de trasladar la idea de sofisticación tecnológica o de investigación avanzada. Y TRU (como en Truvada®, remite a autenticidad, al evocar la verdad (truth). En la misma línea, propone Faure, podemos citar a Vraylar®, que remite al francés vrai; es el nombre comercial en EEUU del antipsicótico cariprazina que, sin embargo, se comercializará en Europa con el nombre de Reagila®, no asociable a autenticidad, verdad o sinceridad. Otro nombre comercial interesante es Rexulti® (brexpiprazol, antipsicótico), en el que Faure encuentra resonancias de eficacia (result) y gozo (exult) y que en Europa, si es finalmente autorizado omitirá la “e” para convertirse en Rxulti®, tal vez para evitar esa alusión fanfarrona a la excelencia del producto.

Alude nuestra autora también a ciertas sílabas que trasladan mensajes: NU, como en remite a lo novedoso, como en el antipsicótico Nuplazid® (pimavanserina), que ha supuesto una verdadera innovación en el tratamiento de la psicosis asociada al Parkinson y que aún no se ha comercializado en Europa. Más explícito es NOVA (como en Epanova®, un hipolipemiante); no está disponible en nuestro mercado en el que sin embargo hay no pocos ejemplos de nombres de medicamentos que incorporan ese lexema. GEN o TEC son igualmente, para Faure, formas bastante explícitas de trasladar la idea de sofisticación tecnológica o de investigación avanzada. Y TRU (como en Truvada®, remite a autenticidad, al evocar la verdad (truth). En la misma línea, propone Faure, podemos citar a Vraylar®, que remite al francés vrai; es el nombre comercial en EEUU del antipsicótico cariprazina que, sin embargo, se comercializará en Europa con el nombre de Reagila®, no asociable a autenticidad, verdad o sinceridad. Otro nombre comercial interesante es Rexulti® (brexpiprazol, antipsicótico), en el que Faure encuentra resonancias de eficacia (result) y gozo (exult) y que en Europa, si es finalmente autorizado omitirá la “e” para convertirse en Rxulti®, tal vez para evitar esa alusión fanfarrona a la excelencia del producto. Para no caer en una pormenorización agotadora, dejaremos aquí las disquisiciones de Faure, no sin reconocer que no le falta razón al atribuir a su materia de estudio una trascendencia enorme. Como bien señala, linosipril fue un éxito comercial como Zestril® y un cierto fracaso como Carace®, lo que ilustra la importancia de dar con un nombre adecuado para nombrar a los medicamentos. Leyendo su exhaustivo estudio, también, tiene uno la impresión de que a lo largo del tiempo el gusto, la moda, se ha trasladado a patrones estadounidenses o en general presididos por la acentuación no aguda predominante en ese idioma. Quedan lejos los tiempos en los que, al menos en Psicofarmacología, los nombres comerciales eran fundamentalmente agudos o se acentuaban automáticamente de esa manera (Largactil®, Noctamid®, Anafranil® …), reflejando no solo la antigua preponderancia de lo francés en la Medicina que se trasladaba a la manía médica de decir “epilepsía” o “perifería” de forma afrancesada, sino también la pujanza de los laboratorios y los psicofarmacológos galos en los primeros años de la disciplina. Los tiempos cambian, la practicidad se impone, y habrá que estar atentos a las modificaciones que nos traigan la ciencia, el mercado e incluso la nomenclatura.

Para no caer en una pormenorización agotadora, dejaremos aquí las disquisiciones de Faure, no sin reconocer que no le falta razón al atribuir a su materia de estudio una trascendencia enorme. Como bien señala, linosipril fue un éxito comercial como Zestril® y un cierto fracaso como Carace®, lo que ilustra la importancia de dar con un nombre adecuado para nombrar a los medicamentos. Leyendo su exhaustivo estudio, también, tiene uno la impresión de que a lo largo del tiempo el gusto, la moda, se ha trasladado a patrones estadounidenses o en general presididos por la acentuación no aguda predominante en ese idioma. Quedan lejos los tiempos en los que, al menos en Psicofarmacología, los nombres comerciales eran fundamentalmente agudos o se acentuaban automáticamente de esa manera (Largactil®, Noctamid®, Anafranil® …), reflejando no solo la antigua preponderancia de lo francés en la Medicina que se trasladaba a la manía médica de decir “epilepsía” o “perifería” de forma afrancesada, sino también la pujanza de los laboratorios y los psicofarmacológos galos en los primeros años de la disciplina. Los tiempos cambian, la practicidad se impone, y habrá que estar atentos a las modificaciones que nos traigan la ciencia, el mercado e incluso la nomenclatura.