CÍRCULO DE CIBERLECTURA

ÍNDICE

Noticias.- Congresos de Bioética

Comentario de libros.- El animal deliberante. La voz del oráculo

Webs de interés.– Notebooklm

Artículo comentado.- Música y salud

Vídeo recomendado.- Modelos de envejecer

NOTICIAS

Folia Humanística- X Aniversario

Número conmemorativo (en papel y digital) del Xº Aniversario de la revista. Accesible en:

https://revista.proeditio.com/foliahumanistica

XV Congreso Internacional de Bioética de AEBI

Organizado por la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), este congreso se celebrará el 26-27 Septiembre de 2025 en Vigo, centrado en la «Bioética de las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud».

XVII Congreso Nacional de Bioética

La Asociación de Bioética Fundamental y Clínica (ABFyC) organizará este congreso del 23 al 25 de octubre de 2025 en Teruel, bajo el tema «Contrarrestar la violencia: Deliberando para un cuidado responsable».

COMENTARIO DE LIBROS

Gracia D. «El animal deliberante. Teoría y práctica de la deliberación moral». Ed. Triacastela. Madrid 2025.

Hay libros que atesoran años de reflexión. Posiblemente Diego Gracia sea uno de los médicos- filósofos que más ha elaborado alrededor de la deliberación ética. Nos ofrece en su último libro de 600 páginas una visión histórica y a la vez actualizada del papel de la deliberación en bioética. Imposible resumir en una sola entrada de este Boletín el cúmulo de ideas y matices, por lo que en esta primera entrega nos centraremos exclusivamente en las ideas vertebradoras, aquellas que inspiran la totalidad del libro y, a la vez, son las aportaciones fundamentales del profesor Gracia.

Para nuestro autor, lo específicamente humano, aquello que nos diferencia de los animales, es la deliberación. El ser humano no es solo un «animal racional», sino un «animal deliberante». Las decisiones que toma tienen una enorme complejidad. Se ha intentado modelizar la toma de decisiones como una toma de decisiones por elección racional, considerando dos variables fundamentales: la probabilidad de un evento y las preferencias que mostramos para dicho evento. La propuesta de Diego Gracia es que la toma de decisiones específicamente humana incorpora sentimientos valorativos, propios del sujeto pero también valoraciones culturales, grupales, etc. El resultado final es que el modelo de elección racional fracasa muchas veces en la predicción de nuestras elecciones.

Deliberamos para disminuir las incertezas en la que constantemente nos movemos. ¿Cuál es mi mejor conducta ahora y aquí? Proyectamos en el plano de la imaginación lo que ocurriría si…. hacemos previsiones y tomamos una decisión. A este proceso Diego lo llama teoría de la racionalidad deliberativa. El libro, por consiguiente, se encamina a cimentar una teoría de la deliberación.

Ahora bien, el libro distingue dos tipos de deliberación, la “natural” y la específicamente moral. Sobre la “natural” afirma:

«Cuando conducimos un automóvil, el éxito o el fracaso de nuestra acción depende de que seamos capaces de prever las situaciones concretas, ponderar los factores relevantes en la decisión que vayamos a tomar, mover el volante al tomar una curva en vez de seguir rectos, etc. Pero en todo este proceso hay siempre valores implicados. No sigo recto porque no quiero estrellarme, porque valoro mi vida, y por tanto decido torcer el volante cuando me aproximo a una curva. Las decisiones se toman a la vista de los hechos, pero impregnados de (o humanizados por) los valores. Solo delibera quien valora, y no hay deliberación sin valoración.»

Es decir, para Diego mas que hablar de preferencias hay que hablar de valoraciones. La apreciación de valor -con toda la carga de influencia cultural, familiar, grupal, histórica, que influye y delimita el valor de las cosas- y probabilidad estarían en la base de la deliberación natural.

La deliberación moral, en cambio, es un proceso complejo: La deliberación no es simplemente dialogar o intercambiar opiniones. Es un método complejo y exigente que consta de varios momentos: análisis de los hechos, identificación de los valores implicados, deberes y elección del curso de acción óptimo.

Por consiguiente, es un proceso que requiere un análisis cuidadoso de los hechos, y proceder según una metodología que exige, sobre todo, dejar de lado prejuicios y estereotipos. Si cortocircuitamos la deliberación con un “ya sé lo que debo hacer”, empobrecemos notablemente el resultado.

Si cumplimos con esta premisa de “no precipitarnos”, dejar en suspenso corazonadas, prejuicios y estereotipos, se abren frente a nosotros tres niveles de deliberación:

*Deliberación sobre los hechos, sobre los valores y sobre los deberes. Primero, se deben analizar los hechos con cuidado, ya que un error en este nivel afectará los demás niveles. Luego, se deben identificar los valores en conflicto y, finalmente, se debe decidir sobre los deberes.

Diego Gracia insiste en que solo delibera quien valora; no hay deliberación sin valoración. Los valores son muchos y constituyen un mundo en sí mismos. Los valores no son solo personales, sino también colectivos, sociales y comunitarios. La deliberación debe promover la realización de los valores positivos, tratando de preservarlos y, cuando se contraponen, evitando las posicione dilemáticas, las posiciones de blanco o negro. A esto los filósofos lo llaman “problematizar”, eso es, abrir un dilema orientado a una solución radical de “si” o “no”, a una solución matizada. Y llegaremos a esta solución matizada mediante una actitud prudente, eso es, una actitud que valora las consecuencias de nuestros actos y escoge la que parece ser la menos dañina para los intereses enfrentados.

No entraremos aquí a detallar el procedimiento deliberativo, pero subrayamos con nuestro autor las barreras importantes para que una deliberación llegue a buen puerto. Prisas, exigencias de nuestro entorno, y sobre todo, aspectos de nuestra personalidad, dan al traste fácilmente con un procedimiento que exige paciencia, suspensión de creencias, observación, diálogo, y mucha prudencia. Una personalidad narcisista, por ejemplo, tendrá serias dificultades para escuchar. La persona de tendencia dogmática se sentirá insegura dejando en suspensión sus primeras corazonadas. Todo ello hace exclamar a nuestro autor que deliberar no es ni fácil ni sencillo:

«A deliberar se aprende. El buen deliberador no nace, se hace. Y he aquí que, sin embargo, es la gran desconocida en los procesos educativos, a cualquiera de los niveles de la formación humana. Diríase que entrenamos a nuestros jóvenes para la darwiniana lucha por la vida, como si de puros animales se tratara, pero no para el complejo proceso de la deliberación humana. ¿Es esto correcto? ¿Es lógico?»

Y si estamos hablando de una distinción entre deliberación natural y moral, deberíamos mencionar otra distinción: la que nuestro autor establece entre deliberación aristotélica y deliberación estoica.

La deliberación aristotélica parte de los «bienes en sí mismos» o «valores», que son fines que orientan la acción. La deliberación se centra en determinar los medios más adecuados para alcanzar esos fines en situaciones concretas, considerando las circunstancias y consecuencias. El criterio último es la prudencia, que surge de la evaluación de la situación y la articulación de todos los elementos en un proceso deliberativo. La deliberación aristotélica fomenta la autonomía, ya que el individuo debe discernir cómo aplicar los valores en la práctica.

La deliberación estoica, por su parte, se basa en «leyes naturales», que son al mismo tiempo leyes morales con carácter deontológico. La deliberación tiene un papel «accidental», limitado a ver cómo se aplica una ley absoluta en una situación concreta, pero buscando la «obediencia» a la ley natural. El objetivo es posibilitar la sumisión a los dictados del lógos. La deliberación estoica es «heterónoma», ya que la ley natural es externa al individuo y este debe someterse a ella.

En resumen, mientras que la deliberación aristotélica es sustantiva y busca la prudencia en la elección de los medios para alcanzar los fines, la deliberación estoica es accidental y se centra en la obediencia a la ley natural. La primera promueve la autonomía, mientras que la segunda es fundamentalmente heterónoma, (eso es, dependiente de normas dictadas “ex ante”).

No creo que Diego Gracia hubiera podido elaborar la teoría deliberativa sin toda la experiencia clínica y deliberativa de los Comités de Ética Asistencial. El proceso diagnóstico es por antonomasia un proceso deliberativo que suspende corazonadas, como elemento nuclear. Nuestro autor proyecta esta experiencia a la sociedad en general, y extrae consecuencias filosóficas. Uno de los mensajes más potentes del libro es el siguiente:

“La deliberación es el procedimiento de la razón práctica, por tanto de la toma de decisiones por parte de los seres humanos, y de que la sepamos manejar adecuadamente depende en buena medida el futuro de nuestra sociedad. El problema es, a fin de cuentas,

qué sociedad queremos, si una sociedad competitiva o una sociedad deliberativa”.

Continuaremos explorando este libro en próximos Boletines.

Francesc Borrell

Sant Pere de Ribes

«La voz del oráculo». Liv Strömquist

Madrid: Reservoir Books, 2025

ISBN 10 8410352044; ISBN 13 9788410352049

A primeros de años se ha publicado, en medio de una promoción frenética en diversos foros y medios escritos, este ensayo gráfico obra de la autora sueca Liv Strömquist (Lund, 1978). Como resumen de la idea del libro puede escucharse esta reciente entrevista . (Se trata de una entrevista realizada en plena campaña de promoción del libro, y a mi personalmente me resulta extraño como la autora responde a cada pregunta riendo en un automatismo como de risa enlatada que llama la atención).

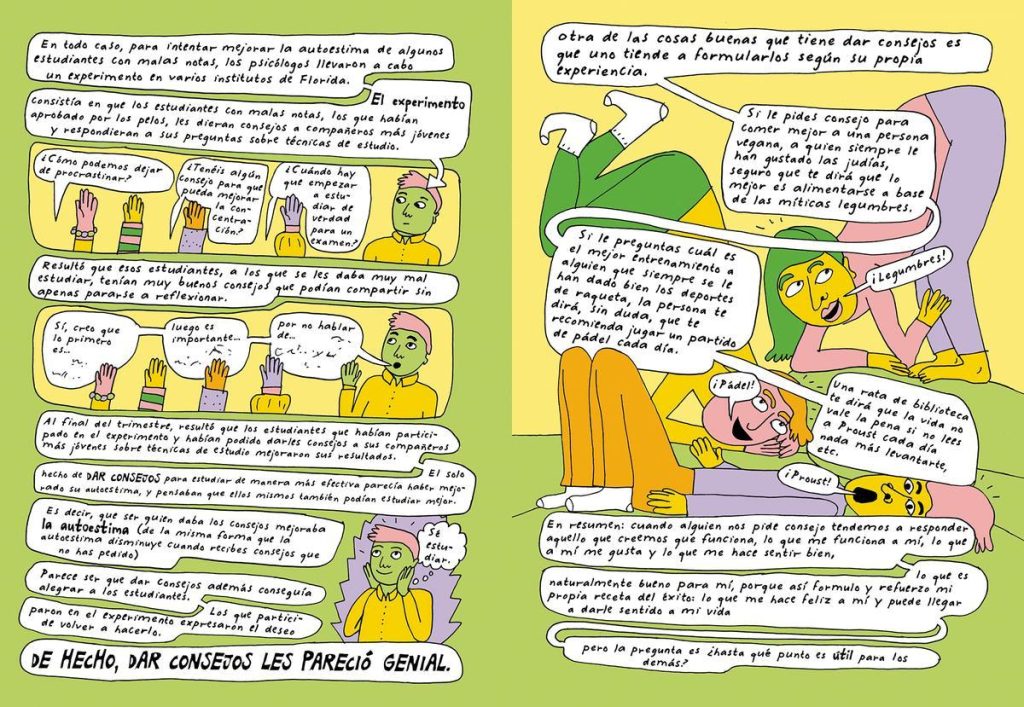

Strömquist, la historietista más representativa e importante de su país, lleva 25 años compaginando esta forma de expresión con otras actividades (docencia universitaria, participación en medios de comunicación, activismo feminista). En “La voz del oráculo” se detiene en el fenómeno de la autoayuda que analiza como una corriente consumista en la que quienes inducen a la ayuda prometen una felicidad en realidad inalcanzable. Su crítica no es un mero ejercicio de exposición de opiniones, sino que apoya su visión en una nómina variada y amplia de pensadores, desde Adorno a Weber, desde Žižek a Helmut Rosa, desde Eva Illouz a Santi Lacan (del que dice entender “más o menos el 5%” de su obra, lo cual no está nada mal: reconocerlo y llegar a ese porcentaje).

Según la autora, la inspiración para el libro arranca de un magacín matinal en la televisión sueca en el que un médico daba algo así como consejos de salud. Entre ellos, con el fin de hacer un ejercicio sano, recomendaba que al cocinar algo en el horno, se hicieran sentadillas -eso es, ejercicios glúteos- mientras se miraba si el ingrediente se había cocinado. Strömquist pudo asociar este curioso consejo con los de los abundantes gurús del bienestar en sus exitosos libros videos, podcasts y conferencias, cada vez más populares entre sus conocidos. Esta proliferación de presuntos expertos ha dado pie en los últimos años, explica nuestra autora, a una industria próspera cuyos usuarios se afanan por seguir sus consejos para vivir más y mejor.

El libro se articula en siete lecciones de autoayuda en las que la propia Strömquist analiza sucesivamente la obligación de disfrutar y ser feliz que existe en nuestros días, el temor a la muerte, la evitación del dolor, la naturaleza de los consejos, la alusión constante a un presunto trauma como fuente de toda insatisfacción, la realización de los deseos como norma, el papel olvidado de la fortuna (la suerte… o la mala suerte) en nuestras vidas y la vida acelerada que caracteriza al tardo modernismo en el que vivimos. Para la autora el auge de los consejeros (gurúes) tiene que ver con la necesidad de éxito constante que se impone en nuestros días. “Es como si mentalmente debiéramos estar siempre pensando en el futuro y en tener objetivos. Decirte que tendrás éxito es casi como la religión del capitalismo. Imaginar este éxito personal y profesional y que eso se cumpla. Pero esto no funciona así. Estar pensando dónde estaré dentro de diez años y qué haré, no significa que se acabe cumpliendo, que se haga real”.

Lamentablemente, si algo nos depara el futuro, es incertidumbre, y si algo caracteriza a los seres humanos es, precisamente, la intolerancia a la incertidumbre. Por ese motivo, unos consejos que sugieren una capacidad de control, de elaborar y construir el propio destino, no solo representan un consuelo, sino que facilitan las supuestas herramientas para conseguirlo, al tiempo que sumen a quien no alcance esa felicidad en una sensación más que incómoda de fracaso. El coste es que todo ello representa una exaltación del Yo, una visión egocéntrica del mundo y de la realidad, con efectos colaterales fácilmente identificables en nuestros días.

Lamentablemente, si algo nos depara el futuro, es incertidumbre, y si algo caracteriza a los seres humanos es, precisamente, la intolerancia a la incertidumbre. Por ese motivo, unos consejos que sugieren una capacidad de control, de elaborar y construir el propio destino, no solo representan un consuelo, sino que facilitan las supuestas herramientas para conseguirlo, al tiempo que sumen a quien no alcance esa felicidad en una sensación más que incómoda de fracaso. El coste es que todo ello representa una exaltación del Yo, una visión egocéntrica del mundo y de la realidad, con efectos colaterales fácilmente identificables en nuestros días.

Formalmente, la obra es una exposición colorida, pero un tanto abigarrada para lectores clásicos de comic como quien suscribe, más habituados a viñetas bien encuadradas en las que los personajes “hablan” en bocadillos. Las planchas en las que la autora hace su exposición en múltiples bocadillos encadenados con un trazado no siempre fácil de seguir y con una pérdida progresiva de la horizontalidad dan al conjunto el aspecto de un trabajo escolar y nos chocan visualmente a los clasicorros.

Aunque pudiera sospecharse, a partir de la (extensa) promoción del libro, una conexión más directa y explícita con la atención en Salud Mental, el libro solo aborda el consumo privado de consejos destinados a mejorar el bienestar físico y mental de cualquier ciudadano-lector. Las extensas referencias a autores del ámbito de la Psicología nos alertan de que algunas de sus ideas pavimentaron el camino para que se haya asentado la común idea de que cabe mejorar, potenciar, enriquecer, las opciones personales ante la vida. O de que no hacerlo o no conseguirlo implica la necesidad de ayuda.

Hay que compartir con Strömquist que vivimos en un momento en que la tolerancia al malestar es escasa, la hipertrofia yoica es lo habitual y la aceleración de la vida y el empeño por abarcarlo (y experimentarlo) todo es la norma. La industria del counselling más o menos formal explota estas características que, por otra parte, se llegan a convertir en una sobredemanda para la asistencia en Salud Mental. La frustración, la sensación de falta de éxito subyace a muchos malestares que buscan remedio en la red asistencial. Al mismo tiempo, la necesidad de recibir consejos, “herramientas” o soluciones mágicas, es más o menos explícita en la demanda de ayuda de cada vez más personas. Esto se combina, en especial desde la eclosión del Covid-19, con una alusión cada vez más acusada de los políticos a la importancia de “salud mental” a modo de mantra y a la necesidad de asistencia en este campo como solución para problemas que van mucho más allá de cada persona y que, más o menos sutilmente, se trasladan a dificultad del individuo para manejar factores propios cuando en realidad esos malestares tienen que ver con circunstancias más complejas, del mundo de lo social y de lo cultural. El sistema quiere que sintamos que vivimos en Disneylandia más que en el tradicional Valle de Lágrimas, y tiene claro que es preferible quien no lo sienta así se sienta enfermo más que indignado.

Entre tanto, mucho malestar de origen social que se traslada a problema individual amenaza con convertirse en una parte creciente de la demanda asistencial. El marco general de Strömquist sirve para situarnos en esta realidad y sus posibles causas. Queda, eso sí, conseguir que nuestra sociedad entienda que malestar no equivale automáticamente a enfermedad, que los profesionales no pueden encauzar proyectos de vida o ilusiones frustradas, que la vida es dura y compleja y que los seres humanos no somos tan dueños y arquitectos de nuestro destino como la sociedad y la cultura de nuestros días -¡y una aprovechada industria del bienestar individual!- pretenden hacernos creer.

Juan Medrano

Bilbao

WEBS DE INTERÉS

NOTEBOOKLM

Existen diferentes tipos de Inteligencia Artificial para diferentes propósitos. Y los resultados y prestaciones pueden ser del todo diferentes.

Desde mi punto de vista Notebooklm tiene algunas ventajas y prestaciones que merece la pena conocer:

- Se integra perfectamente con otras herramientas de Google, como el Drive, Docs, Calendar…

- Permite crear diferentes notas o textos incluyendo medios audiovisuales, creando carpetas y subcarpetas. Puede transformar un texto en podcast, con dos personas dialogando sobre los contenidos de este artículo, (solo en inglés). El verismo de la entonación y el contenido del podcast es sorprendente.

- Pero lo más interesante es que tiene prestaciones muy potentes como son:

- *Puede traspasar un archivo audio a texto.

- *Puede realizar resúmenes por conceptos a partir de varias fuentes. Por ejemplo, a partir de varios artículos puede mezclarlos para elaborar una taxonomía, o para elaborar varios ejemplos tomados de diferentes artículos.

- *Además puede comparar estos artículos que le hayas ingresado, y detectar argumentos similares o argumentos en contraposición.

- *Proporciona una respuesta con la referencia a los párrafos de los artículos de los que ha tomado la idea. Por ejemplo, si le ingresas varios artículos relativos a la polimialgia reumática, puede detectar discrepancias en las recomendaciones terapéuticas, y podrás leer los párrafos discrepantes simplemente pulsando las referencias que te ofrece en la respuesta.

- Muy útil para el uso docente: por ejemplo, puedes solicitarle a partir de un texto que le hayas ingresado que elabore varias preguntas de opciones múltiples. Puedes pedirle diferentes grados de dificultad o complejidad, y el resultado es sorprendente.

Muy someramente os indico cómo proceder:

- Logaros en :Google Notebooklm

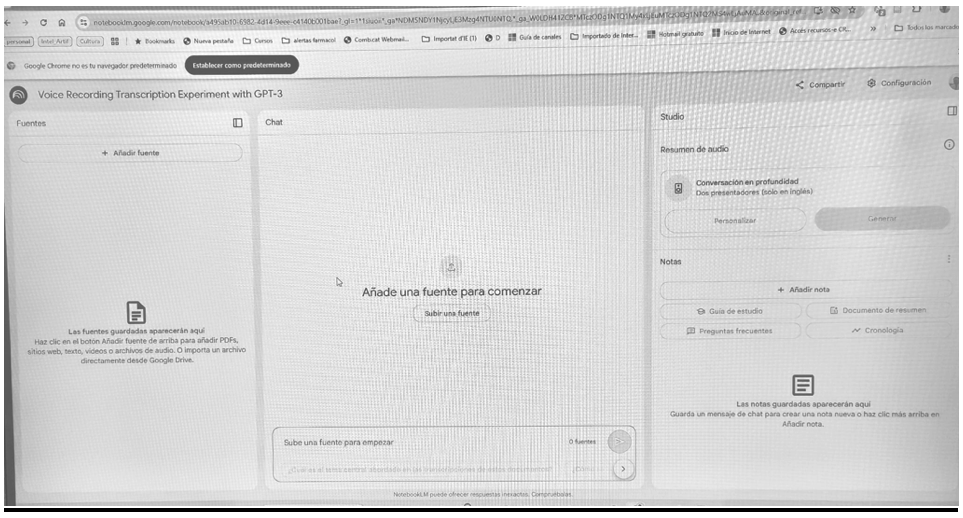

- Os aparecerá una pantalla como esta:

Tres columnas: parte central: para ingresar fuentes ey recuadro para dialogar con la IA; columna izquierda: aparecen las fuentes que consultará Notebooklm para responderos; columna derecha: en la parte superior os genera un audio con dos personas dialogando en relación al material que hayáis seleccionado a tal fin, y en la parte inferior os aparecen las notas que vais trabajando con la IA.

Ejemplo: imaginaros que tenéis un audio MP3 que deseáis convertir en un texto. Ingresareis el audio arrastrándolo donde pone “añadir fuente para comenzar”.

En la columna de la izquierda veréis que os aparece el audio como una fuente. Seleccionando esta fuente iremos al cuadro de diálogo (parte inferior de la columna central), y le escribiremos lo que deseamos hacer. Por ejemplo: “te adjunto un archivo MP3 en el cual dos personas dialogan. Por favor convierte este audio a texto”. El resultado os aparecerá justo encima de este cuadro de diálogo. Lo podéis transformar en nota, en cuyo caso os aparecerá en la columna de la derecha con un título.

Imaginaros que ahora deseamos realizar varias preguntas de tipo “opción múltiple de respuestas”. En el cuadro de diálogo le diríamos: “Con relación a este audio, por favor, formula 3 preguntas relativas al contenido de esta conversación, tres preguntas que solo puedan responderse si se ha leído y comprendido este diálogo. Cada pregunta que tenga 4 opciones de respuesta, y que solo una de estas respuestas sea la correcta”.

Otra posibilidad es solicitarle que elabore un podcast con la información contenida en el texto, (pulsaríamos el botón de “generar” sito en la parte superior de la columna derecha). A destacar que de momento solo os lo hará en inglés.

Con un poco de práctica veréis que Notebooklm es muy versátil, y sorprende la rapidez de respuesta, así como la comprensión que demuestra de los textos.

Nota sobre confidencialidad: todos los contenidos son encriptados y residentes en el propio ordenador personal.

F. Borrell

Sant Pere de Ribes

ARTÍCULO COMENTADO

MÚSICA Y SALUD

El interés por la música, y su relación con el bienestar y la salud, datan de mediados del siglo pasado. Sin embargo los avances en técnicas de imagen cerebral han dado un impulso significativo a este campo de estudio. En efecto, las investigaciones indican que la música desempeña un papel significativo en el desarrollo cognitivo y la salud en general, especialmente en los niños. Empieza a haber evidencias sólidas en el sentido de que la música puede mejorar el desarrollo cerebral, potenciar las habilidades cognitivas y afectar positivamente el bienestar emocional (Burriss & Strickland, 2001; Shore, 2010).

Por otro lado la educación musical se ha relacionado con un mejor rendimiento académico, habilidades lingüísticas y capacidad de resolución de problemas (Turyamureeba, 2024). La integración de la música en la educación infantil temprana, así como en otras actividades escolares, puede fomentar el crecimiento cognitivo y el aprendizaje a lo largo de la vida (Shore, 2010; Turyamureeba, 2024). Asimismo, puede contribuir a la salud social mediante la gestión de la identidad personal y las relaciones interpersonales.

Además, el canto y la creación musical han sido asociados con diversos beneficios para la salud, como la reducción del estrés, la mejora de la función respiratoria y el fortalecimiento de las conexiones sociales (Stacy et al., 2002). La música tiene efectos profundos en las emociones, por ejemplo, induciendo estados de relajación que son particularmente útiles como antídoto contra la depresión, la ansiedad y la fatiga. También se ha demostrado que la música mejora la salud física, al incrementar la capacidad respiratoria, reducir la tensión muscular y mejorar la postura, además de disminuir los síntomas respiratorios.

Desde mi punto de vista los beneficios de escuchar música deberían diferenciarse de los beneficios de ejecutar música, ya sea en forma de canto, interpretación instrumental o incluso danza. Esto podría aclarar los mecanismos fisiológicos involucrados. Por ejemplo, se han invocado posibles conexiones entre la inmunosupresión, la reducción del estrés y la música.

En todo caso hay pocas dudas sobre los beneficios de incorporar la música en los planes de estudio en relación al desarrollo cognitivo y el bienestar general de los niños (Burriss & Strickland, 2001; Turyamureeba, 2024). Comprender este proceso es crucial, ya que puede haber momentos en los que el cerebro esté más dispuesto a la adquisición de habilidades, es decir, períodos en los que sea particularmente sensible al entorno y, por lo tanto, más receptivo de lo habitual a los estímulos. Debemos potenciar políticas educativas en este sentido.

Pablo Oliveras

Murcia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-

*Burriss, Kathleen Glascott and Susan J. Strickland. “Review of Research: Music and the Brain in Childhood Development.” Childhood Education 78 (2001): 100 – 103.

*Turyamureeba, Silaji. “Integrating Music Education into the Curriculum for Cognitive Developmen.” Research Invention Journal of Research in Education (2024)

*Shore, Rebecca. “Music and Cognitive Development: From Notes to Neural Networks.” (2010).

*Stacy, Rosie, Katie Brittain and Sandra L. Kerr. “Singing for health: an exploration of the issues.” Health Education 102 (2002): 156-162.

VIDEO RECOMENDADO

Modelos de envejecer

Javier Yanguas, gerontólogo, nos advierte de que no hay un solo modelo para envejecer “bien”, sino que la diversidad de personas, (y la amplitud de personas) que están llegando a su jubilación, obliga a una amplia mirada. En lugar de aconsejar hay que escuchar, sería quizás el resumen de su charla.

La Redacción.