CÍRCULO DE CIBERLECTURA

ÍNDICE

Noticias.- Folia Humanística Octubre 2025

Comentario de libros.- Procedimientos de decisión en ética clínica.

Webs de interés.– Our World in Data.

Artículo comentado. – Exhortación Dilexi Te. Global inequality is huge.

Vídeo recomendado.- Experimentos sociales para combatir la pobreza.

NOTICIAS

*Folia Humanística: En el último número de Folia Humanística 5(2):2025 (Open Access) encontrarás:

https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/issue/view/688

TEMA DEL DIA

ENFOCAR Y DESENFOCAR. UNA PROPUESTA. Gemma Torrell Vallespín, Abel Jaime Novoa Jurado. Los clínicos que aplican un enfoque generalista realizan para cada paciente un trabajo de alta complejidad que podría compararse con la utilización de una lente u objetivo fotográfico: algunas lentes ponen de manifiesto los aspectos biomédicos, otras ayudan a comprender el contexto personal o biográfico, psicológico, social y ambiental. Enfocan y desenfocan.

PENSAMIENTO ACTUAL

EL CINE COMO AULA EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD. Alberto López García-Franco, Concha Álvarez Herrero. El cine nos aproxima a realidades y sentimientos que de otra manera serían difíciles de vivir. Todo ello nos aproxima a los diferentes dominios de la persona y su intimidad. Este artículo proporciona herramientas formativas.

UNA APROXIMACIÓN A LOS VALORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESIONAL ASISTENCIAL. Salvador Casado Buendía. Existe una relación entre valores y sacrificio personal, debiéndose buscar un equilibrio entre compromiso ético y autocuidado para evitar el burnout y asegurar una práctica clínica sostenible.

ARTE, SALUD Y SOCIEDAD

COMUNICANDO EN PATIO DE VECINAS. Zahira Galindo Salmerón. Relato autobiográfico de una médica cooperante en la India, al cuidado de mujeres quemadas por ácido por sus maridos.

EL ARTE DE VER LO QUE DUELE: CRÓNICA DE UN MÉDICO-FOTÓGRAFO. Carlos Almendro. El poso de cuatro décadas de ejercicio profesional; poesía en prosa.

Y en nuestro blog de Humanidades Médicas: https://humedicas.com/

Collins, Randall. «Sociología de las filosofías» (el debate de ideas en clave sociológica).

Research Rabbit (el Spotify de los artículos científicos).

Ceguera moral (un artículo especial de Salvador Casado).

*Formación en Trastornos del Espectro Autista:

Ya tenéis en Open Acces (Campus Virtual fundación Letamendi) el Curso de Trastornos del Espectro Autista. Muy recomendable para educadores, equipos de Pediatria y de Medicina/Enfermería de Familia.

COMENTARIO DE LIBROS

Gracia D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Ed. Triacastela. Madrid 2007

El texto que hoy analizamos, Procedimientos de decisión en ética clínica de Diego Gracia, es una pieza clave en el enfoque de este autor. No solo examina exhaustivamente las metodologías dominantes en la bioética anglosajona, sino que también establece una propuesta metódica propia fuertemente cimentada en la filosofía continental (especialmente en la razón histórica y el conocimiento que tiene el autor de los diferentes tipos de racionalidad; recomiendo ver en este sentido su último libro, “Animal deliberante”, Boletín Iatros, Abril 2025). Encontramos en este libro -escrito en primera edición en 1991, y posteriormente en 2007- ideas seminales que serán desarrolladas de manera minuciosa en posteriores obras. Para facilitar la lectura voy a señalar las 8 principales ideas-fuerza del libro, con ejemplos siempre que sea posible, para clarificar estas propuestas del autor.

1- La ética es una condición biológica estructural e ineludible del ser humano.

El autor, basándose en Zubiri, argumenta que la ética no es una invención filosófica, sino una condición estructural de la vida humana. Tomamos decisiones lo queramos o no lo queramos. En el “Animal deliberante”, el autor establece una diferencia entre lo que llama deliberación natural y la ética, que la estructura en pasos concretos. En todo caso es una decisión de especie adaptar el medio a nuestras necesidades (en lugar de la adaptación al medio, propia de la selección natural), una idea típicamente zubiriana. Esta necesidad de transformar la realidad impone la obligación de tomar decisiones.

Transformar el medio natural exige una gran colaboración entre las personas, y conlleva una noción de “deber”, de responsabilidad personal, que se concreta en cada una de las personas que conviven en colectividad.

Por ello tomar decisiones no es opcional, ya que todos tenemos necesariamente que hacerlo por pura subsistencia. Y las tomamos sobre esta distinción entre “buena” o “mala” conducta, solidaria o egoísta, generosa o cicatera, etc.

2- La función de la ética es garantizar la prudencia en la toma de decisiones bajo incertidumbre.

La clínica médica, la ética y la política comparten la característica de ser saberes sobre lo particular, donde la certeza es imposible. Por lo tanto, el conocimiento solo puede aspirar al estatuto de probable. El objetivo de la disciplina ética es proporcionar mecanismos o procedimientos para tomar decisiones correctas o prudentes en estas condiciones de incertidumbre.

Un ejemplo cotidiano: no podemos garantizar ni un diagnóstico acertado como tampoco el mejor tratamiento. Ello exige percibir los riesgos, saber de la realidad de las cosas, es decir, saber la probabilidad de un efecto indeseable de una medicación, de la posibilidad de una complicación, etc., etc.

Yo añadiría que es prudente no solo quien se abstiene de una maniobra arriesgada, sino quien calibra el riesgo de no hacer dicha maniobra arriesgada. Este cálculo es absolutamente consustancial a la práctica clínica: el hacer como el “no hacer”. Pensemos en el riesgo de una operación no imprescindible que se le ofrece a un abuelo de 80 años….

3- El método de la bioética requiere una racionalidad histórica y ecológica, superando el racionalismo formal.

Gracia critica el «principialismo» rígido que busca respuestas correctas que sean iguales para todos y siempre, heredero del pensamiento matemático o racionalidad formal. Este tipo de razonamiento viene a decir: “si se da esta situación hay que responder de tal manera”. En su lugar, aboga por la «razón ecológica» (término tomado de Toulmin), que integra lo permanente y lo no efímero, reconociendo que la verdad y la justicia dependen de situaciones empíricas y contingentes. Vendría a decir: “si se da esta situación, averigüemos a fondo todos los factores que influyen en el problema, porque no siempre se trata de blanco contra negro, hay muchos matices”.

Este es uno de los pensamientos centrales en el enfoque graciano: no podemos aspirar a tener un diccionario de respuestas correctas para diversidad de situaciones, porque cada situación clínica hay que particularizarla. En contraste a la opción principialista, la razón vital (Ortega), la inteligencia sentiente (Zubiri) o la «razón ecológica» (Toulmin) buscan superar el fundamentalismo y el decisionismo. Ahí se inscribe el método deliberativo de Gracia, que no renuncia a tomar en consideración argumentaciones netamente principialistas, pero las sitúa en el contexto vital de cada persona.

4- La deliberación es el tema fundamental y el proceso esencial para la racionalidad práctica.

El autor subraya la centralidad de la deliberación, argumentando que incluso un mal método aplicado por una persona que sabe deliberar puede conducir a buenos resultados. Este proceso metódico es el de la racionalidad práctica en general, aunque ha sido «el gran olvidado en la práctica totalidad de la historia de la ética» desde Aristóteles.

No olvidemos que deliberar es valorar, y lo hacemos para disminuir la incertidumbre. Deliberar es, por tanto, considerar caminos alternativos al primero que nos viene a la memoria. Y exige paciencia, flexibilidad, capacidad para escuchar voces discordantes… No es fácil encontrar personas que de manera espontánea tengan esta manera de proceder. Se me ocurre que -tras Aristóteles- Montaigne fue de los primeros en darnos lecciones de deliberación. Y cuando por casualidad nos encontramos con una persona que escucha, inmediatamente “tomamos nota”. No es habitual.

5- El lenguaje de los valores es más originario, rico y flexible que el de los principios o derechos.

Las leyes fosilizan un proceso previo deliberativo. A buen seguro la realidad que vio florecer estas leyes hace 10 años ya ha cambiado. Por esta razón los Parlamentos hacen y rehacen las leyes en nuevas y complicadas deliberaciones, constantemente y por demanda de la sociedad. Eso ya indica que buenas decisiones son deudoras de deliberaciones que toman en serio la realidad personal, sociofamiliar y ecológica de cada paciente.

No todos los valores indican mecánicamente derechos, ni tampoco devienen mecánicamente a principios. Hacer justicia al mundo de la ética obliga… a utilizar un lenguaje más flexible que el de los principios o los derechos. ¡Siempre el matiz!

6- Crítica al enfoque principialista por simplificar la realidad moral y depender del utilitarismo.

El autor es cada vez menos afecto a la teoría de los cuatro principios (Beauchamp y Childress), pues simplifica en exceso la realidad moral y reduce el análisis a una contienda mecánica sobre la jerarquía de los principios. Además, sugiere que el modelo principalista, en su intento por lograr consenso entre deontologistas y teleologistas, termina por ser esencialmente utilitarista al basar la jerarquización en las consecuencias.

Esta es una pregunta crucial que aborda el corazón de la crítica metodológica de Diego Gracia al enfoque de Beauchamp y Childress. Su argumento sostiene que la aparente neutralidad del principialismo se desmorona en la práctica, revelando una base fundamentalmente consecuencialista o utilitarista.

Veamos, por su importancia, este punto con mayor detalle.

*El Principialismo: Un consenso teóricamente neutral que se resuelve por consecuencias

El enfoque principialista, tal como fue desarrollado por Tom L. Beauchamp y James F. Childress, surgió en parte de la necesidad de establecer un sistema de reglas que pudiera ser aceptado por profesionales de la salud con diversas convicciones filosóficas y éticas. La meta era lograr un consenso sobre las reglas y procedimientos, aunque existiera un profundo desacuerdo en su justificación o fundamentación teórica.

Beauchamp, un utilitarista de regla, y Childress, un deontologista, postularon que ambas posturas podían llevar a formular «reglas similares o idénticas». Propusieron que los cuatro principios (Autonomía, Beneficencia, No-maleficencia y Justicia) debían considerarse deberes prima facie. Un deber prima facie (término tomado de David Ross) es obligatorio solo si no entra en conflicto con otro principio.

*La Transformación de Principios Deontológicos a Juicios Teleológicos

La crítica central de Gracia se enfoca precisamente en lo que sucede cuando estos principios prima facie entran en conflicto, pues es aquí donde la necesidad de consenso metodológico obliga al modelo a inclinarse hacia el teleologismo:

- Igualdad Prima Facie: Inicialmente, para mantener el consenso, el modelo principalista asume que todas las reglas prima facie tienen el mismo rango, y por consiguiente, «ninguna tiene prioridad sobre las demás» en abstracto.

- La Jerarquización Obligada: Sin embargo, en un caso concreto de conflicto moral, es preciso jerarquizar los principios para poder tomar una decisión, convirtiendo los deberes prima facie en deberes reales y efectivos.

- El Criterio Consecuencialista: El problema reside en el método para establecer esta jerarquía. El autor pregunta: ¿Se establece la jerarquía «de acuerdo con las consecuencias del acto?». La respuesta implícita es afirmativa, ya que el modelo carece de una jerarquía deontológica previa y objetiva, forzándolo a basar la elección en lo que resulte «bueno» o «menos malo» en la situación concreta.

Por lo tanto, si la decisión final sobre qué principio priorizar se basa en la ponderación de las consecuencias (es decir, lo que maximice los resultados deseables o minimice el daño en el caso concreto), entonces el marco ético se vuelve esencialmente utilitarista.

El autor concluye que en el modelo principalista, el teleologismo (el enfoque basado en las consecuencias) «puede con mucho al deontologismo». El deontologismo termina siendo «sólo un adorno decorativo» o, en el mejor de los casos, un deontologismo débil que renuncia a afirmar la existencia de principios absolutos y universales, dejando así de ser un verdadero deontologismo.

Ejemplificación de la Decisión Basada en Consecuencias

El libro contextualiza esta dependencia de las consecuencias al señalar que un cierto utilitarismo es indispensable en ética. El proceso de justificar una excepción a una norma deontológica siempre ha tenido un momento teleológico (consecuencialista).

Ejemplo Filosófico (Precedente Clásico):

El autor recurre a un ejemplo clásico de Tomás de Aquino sobre la epiqueya (equidad) para ilustrar cómo las consecuencias justifican la excepción a la norma:

- La ley moral establece que se deben devolver los depósitos, (un crédito monetario, un objeto dejado como aval de un préstamo), porque «en general esto es justo» (deber prima facie). Esto constituye un esbozo deontológico.

- Sin embargo, seguir esta ley puede ser malo en ciertos casos concretos, por ejemplo, si se devuelve una espada a una persona enfurecida, o si el dinero devuelto se usará «en contra de la patria».

- En estos casos, es «bueno, rechazando la letra de la ley, seguir lo que está mandado por razón de la justicia y la utilidad común«.

- Aquí, la decisión de hacer una excepción a la norma (no devolver el objeto/dinero) se justifica con criterios consecuencialistas de utilidad.

1- Diego Gracia Guillén

Aplicación al Principalismo:

En la bioética principalista, cuando hay un conflicto entre, por ejemplo, Autonomía (el paciente rechaza un tratamiento vital) y Beneficencia (el médico cree que salvar la vida es el mayor bien), la decisión de anular la autonomía (para salvar la vida) o respetar la autonomía (a riesgo de muerte) debe sopesarse según las consecuencias que se sigan. Si el médico, ante la duda sobre la jerarquía, evalúa las posibles consecuencias catastróficas del rechazo, está empleando un criterio utilitarista para decidir cuál de los principios prima facie se convierte en el deber que debe prevalecer, demostrando que el factor consecuencialista es el motor real de la decisión, y no la fuerza absoluta intrínseca de un principio moral (deontología).

En resumen, la metodología principalista, al eludir establecer una jerarquía moral objetiva a priori (para satisfacer tanto a deontólogos como a teleologistas o consecuencialistas), se ve forzada, al momento de la resolución del conflicto a recurrir al cálculo de consecuencias, convirtiendo su procedimiento en una forma de utilitarismo.

7- Propuesta de un esbozo moral jerárquico de dos niveles.

Gracia propone un esbozo moral (norma deontológica) que supera la igualdad prima facie de Beauchamp y Childress, estableciendo una jerarquía objetiva que surge del sistema de referencia moral.

- Nivel 1 (Ética de Mínimos): Incluye No-maleficencia y Justicia. Estos principios son de obligación perfecta, universales y obligan con independencia de la voluntad de las personas. Tienen prioridad sobre el Nivel 2.

- Nivel 2 (Ética de Máximos): Incluye Autonomía y Beneficencia. Estos son deberes de obligación imperfecta, dependen del sistema de valores particular y del proyecto de perfección y felicidad de cada persona (autorrealización).

- Ejemplo: En el caso de un paciente que reclama ser visto por un médico de su mismo género, si ello no perjudica la equidad de otros pacientes, puede resolverse favorablemente. Pero si la demanda es de tal envergadura que colapsaríamos el servicio, entraría en vigor el Nivel 1 de justicia.

8- La experiencia moral (teleológica) justifica las excepciones a la norma (esbozo deontológico).

El proceso de la razón moral tiene tres momentos: el contexto real, lo que en general indica la deontología, (por ejemplo un Código Deontológico), y la experiencia moral. La experiencia moral es precisamente esta incomodidad que podemos tener cuando contrastamos lo que en teoría deberíamos hacer (deontología) con las consecuencias que prevemos ocurrirán, y esta previsión de consecuencias no nos gusta. En tal caso quizás pensemos que es apropiado hacer una excepción a la norma deóntica, pero sin anularla como referente para otras ocasiones. Pensemos en la típica mentira piadosa, o en una petición de ansiolíticos por parte de un drogodependiente. Ambas situaciones han sido normatizadas pero podemos encontrar excepciones.

El libro ofrece una detallada metodología para recoger problemas clínicos diarios de tipo bioético, y poderlos trasladar para su deliberación a los comités de Ética Asistencial. Y un último comentario: todo lo dicho no sirve para nada si no somos capaces de detectar un problema de tipo ético. Si simplemente seguimos “órdenes superiores”, o “lo que dice el protocolo”, sin plantearnos nuestros propios grados de libertad y, sobre todo, nuestra responsabilidad, todo lo que venimos diciendo es papel mojado.

Francesc Borrell

Sant Pere de Ribes.

WEBS DE INTERÉS

Our World in Data

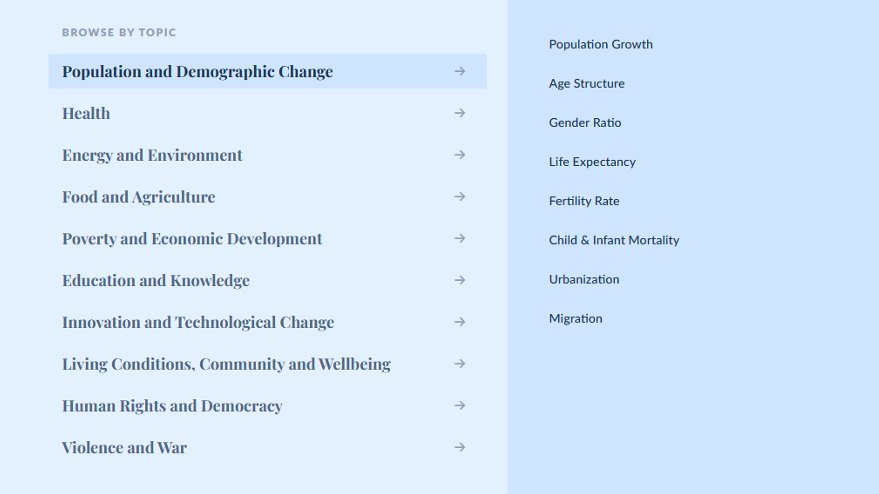

Publicación en línea que se centra en grandes problemas globales como la pobreza, las enfermedades, el hambre, la guerra, el cambio climático, el crecimiento poblacional, los riesgos existenciales y la desigualdad. Su fundador, Max Roser, comenzó a trabajar en el proyecto en 2011, incorporando posteriormente un equipo de investigación de la Universidad de Oxford.

En 2019, Our World in Data ganó el Premio Lovie, un premio web europeo. Este es el abanico de temes que podéis encontrar:

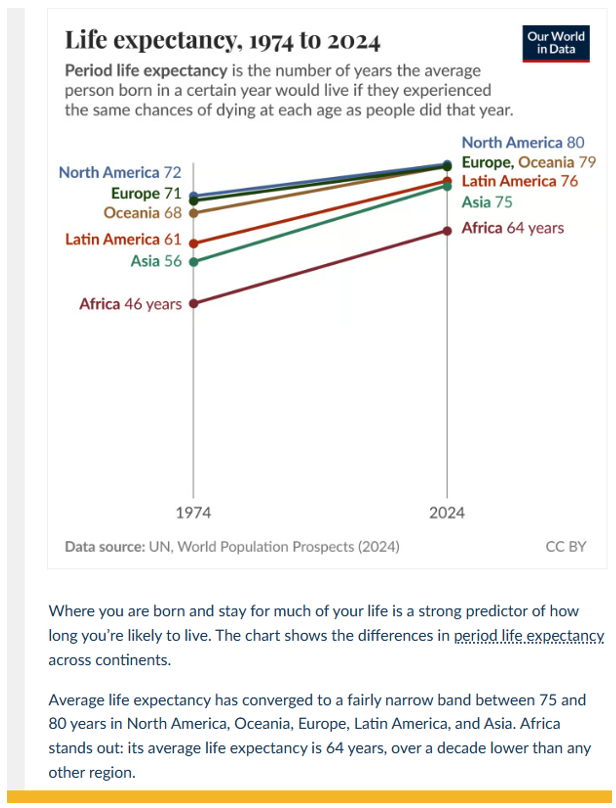

Uno de los puntós fuertes de esta publicación son sus gráficos y sus artículos especiales. He seleccionado varios gráficos que podéis interpretarlos sin esfuerzo, sobre temáticas muy diversas. Este por ejemplo explora la esperanza de vida en diversos continentes:

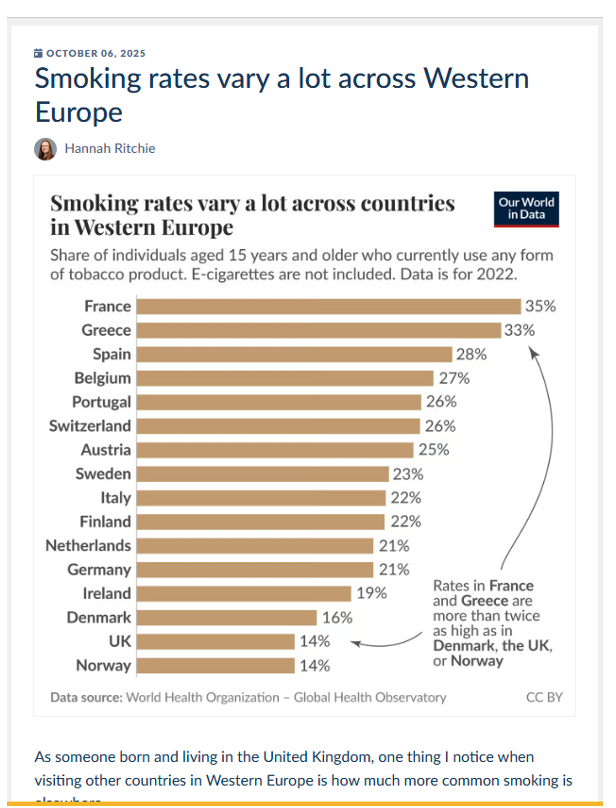

Si la tasa de fumadores de un país es demostrativa del grado de educacuón sanitaria, el siguiente gráfico nos coloca un poco mal…..

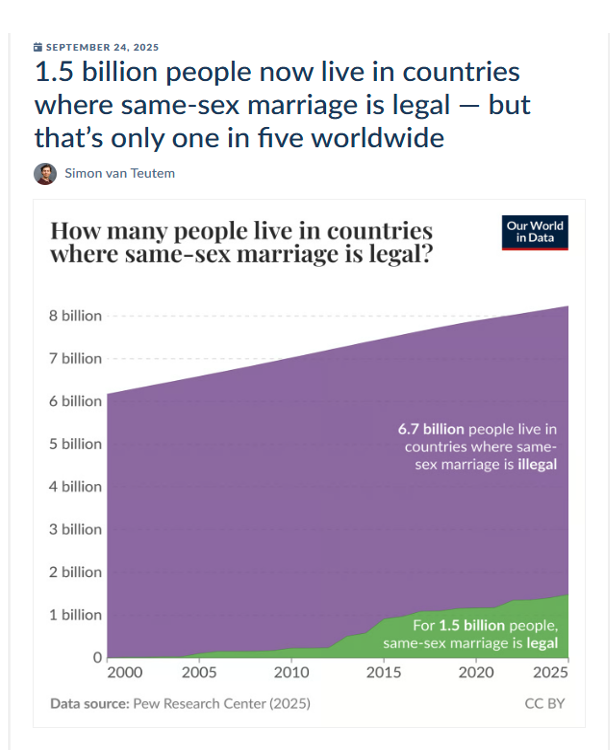

Pero en cambio, enlo que se refiere a legislación igualitaria, no vamos tan mal….

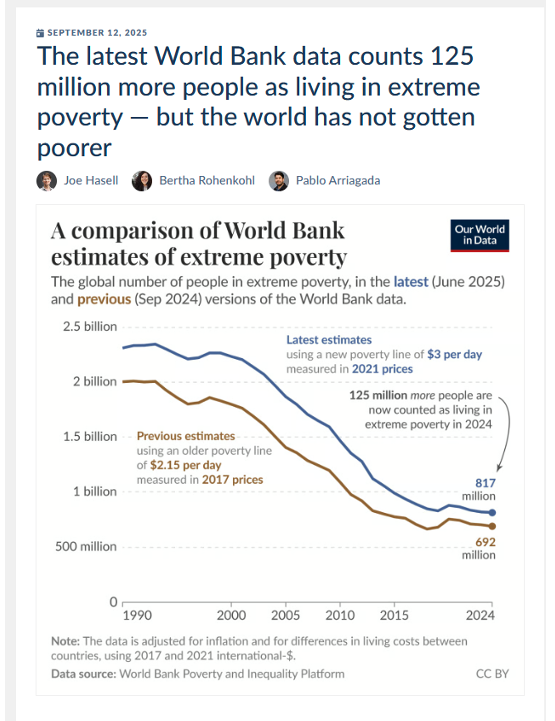

En cuanto a la pobreza, tema del que hablamos más adelante…..

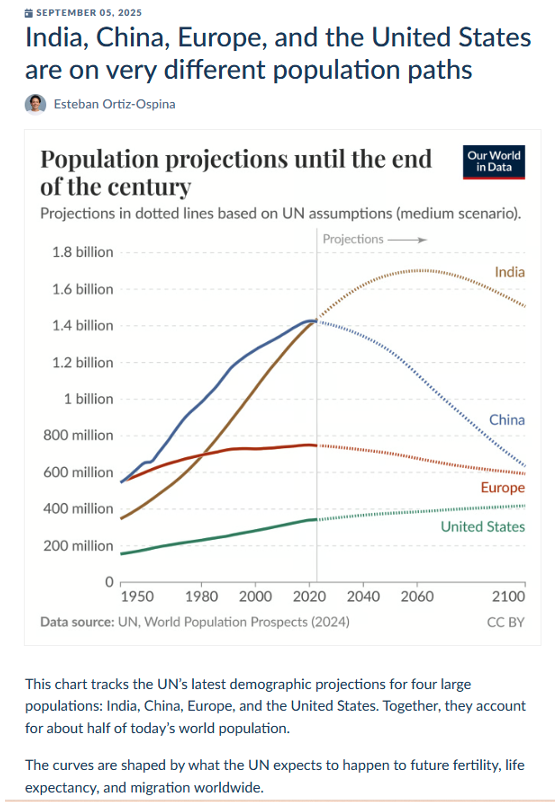

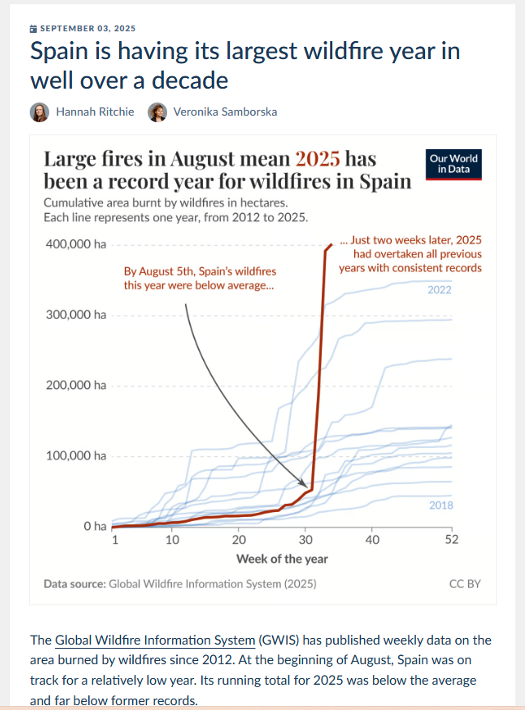

Y para acabar dos gráficos a tener muy en cuenta. Por un lado, el crecimiento demográfico mundial por continentes, y el área de territorio quemado este verano en España, en relación a un serie histórica. Saquen ustedes sus propias conclusiones….

Pablo Oliveras

Murcia

ARTÍCULO ESPECIAL

1.- EXHORTACIÓN APOSTÓLICA

DILEXI TE

DEL SANTO PADRE LEÓN XIV

SOBRE EL AMOR HACIA LOS POBRES

Accesible en: Exhortación Apostólica Dilexi te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres (4 de octubre de 2025)

En esta ocasión comentaremos dos artículos o documentos. El primero es esta Exhortación (que no encíclica) del nuevo Papa Leon XIV.

Selecciono un par de párrafos, suficientes para que el lector se percate de la importancia del texto:

“Por lo tanto, es preciso seguir denunciando la «dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que intentan justificar el estado actual de las cosas, o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles del mercado resuelvan toda la dignidad de la persona.”

“Resulta que «en el vigente modelo «exitista» y «privatista» no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida». La pregunta recurrente es siempre la misma: ¿los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. Ο reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad”.

2.- El segundo texto que traigo a colación es uno de los artículos aparecidos en “Our World in Data”

https://ourworldindata.org/global-inequality-opportunity-to-give

Global inequality is huge — but so is the opportunity for people in high-income countries to support poor people

He aqui los autores y como citar el trabajo:

Simon van Teutem and Joe Hasell (2025) – “Global inequality is huge — but so is the opportunity for people in high-income countries to support poor people” Published online at OurWorldinData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/global-inequality-opportunity-to-give’ [Online Resource]

Hago un resumen escuerto de este artículo: “Pocas cosas son más sorprendentes que los datos sobre la desigualdad de ingresos en todo el mundo. Nuestras intuiciones al respecto pueden ser completamente erróneas.

En los Países Bajos, el ingreso promedio de una persona durante dos semanas supera el ingreso anual total de una persona promedio en Malawi. La desigualdad de ingresos global es asombrosa. Pero también podemos invertir esta perspectiva. Dada la enorme desigualdad, quienes vivimos en países ricos, incluso con un ingreso promedio, nos encontramos en una posición extraordinaria para hacer el bien.

Menos del 2% de los ingresos del 10% más rico del mundo equivale al ingreso anual total del 10% más pobre. Por consiguiente: ¿cuánto le costaría al 10% más rico del mundo igualar el ingreso del 10% más pobre? Respuesta: menos de una quincuagésima parte de sus ingresos, o una semana de ingresos al año.

Cuando pensamos en la desigualdad global, es fácil imaginar a «los ricos» como alguien más: aquellos con garajes llenos de autos deportivos o que hacen viajes privados al espacio. Pero el 10% más rico del mundo nos incluye a nosotros y probablemente a muchos otros que intuitivamente no se consideran «ricos».

Para un hogar unipersonal, unos ingresos anuales después de impuestos de $20,000 lo ubican en esta categoría. Ese nivel de ingresos abarca a más de la mitad de la población en países ricos, como los Países Bajos, Estados Unidos o Alemania.

Darse cuenta de esto es a la vez aleccionador y empoderador. Significa que no somos solo observadores de la desigualdad global, sino participantes con importantes recursos para actuar al respecto. Podemos reducirla. Exploraremos tres vías para aprovechar esta oportunidad para apoyar a otros.

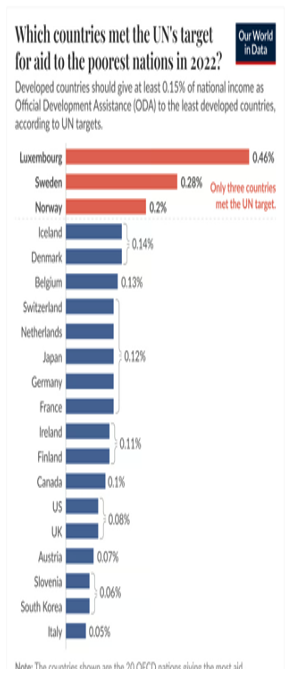

Propuetas: 1- Dar la ayuda a través de los órganos gubernamentales: Ver Figura 1.-

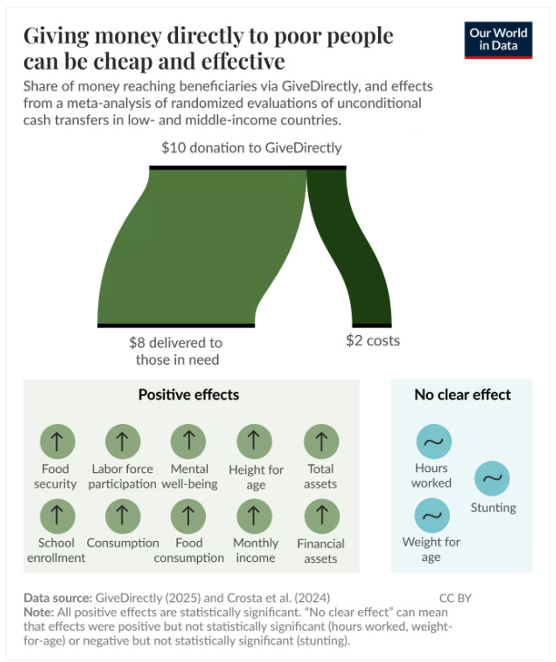

2.-Donación directa: es también muy eficaz, como se visualiza enla figura 2:

Pablo Oliveras

Murcia

VIDEO RECOMENDADO

Experimentos sociales para combatir la pobreza

Aliviar la pobreza es más una cuestión de conjeturas que de ciencia, y la falta de datos sobre el impacto de la ayuda plantea interrogantes sobre cómo proporcionarla. Sin embargo, Esther Duflo, ganadora de la Medalla Clark, afirma que es posible determinar qué iniciativas de desarrollo benefician y cuáles perjudican, probando soluciones con ensayos aleatorios.

Lo interesante de esta experiencia es que este equipo de cooperantes realiza pequeños experimentos adaptados a los intereses y manera de percibir la realidad de la gente. Por ejemplo: dar un kilogramo de lentejas a cada niño que viene a vacunarse. En palabras de Duflo:

“Un kilo de lentejas es muy poco. Nunca convencerá a nadie de hacer algo que no quiere hacer. Por otro lado, si tu problema es que tiendes a posponer, podría darte una razón para actuar hoy en lugar de más tarde.

¿Qué descubrimos? Da un kilo de lentejas; multiplicarás la tasa de inmunización por seis. Ahora bien, podrías decir: «Bueno, pero no es sostenible. No podemos seguir dando lentejas a la gente». Pues bien, resulta que esta afirmación es errónea, porque resulta más barato dar lentejas que no darlas. Como de todas formas hay que pagar a la enfermera, el coste por inmunización acaba siendo más barato si se dan incentivos que si no los damos”.

Toda una lección de humildad.

La Redacción.